VIOLA BRASILEIRA EM PESQUISA

........................................por João Araújo.

COMO A MAIORIA DOS EUROPEUS VEEM AS VIOLAS

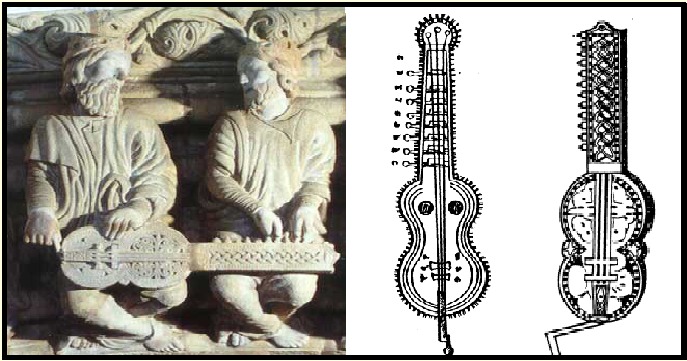

I have chosen this fiddle among the many, because it is a good illustration of the oval vielle of the twelfth, thirteenth and fourteenth centuries, and because the name "viola" is written in the MS. just above it.

(“Escolhi este fiddle entre vários porque é uma boa ilustração da viola oval [?] dos séculos XII, XIII e XIV, e porque o nome “viola” está escrito no MS, logo acima).

[Kathleen Schlesinger, no livro Instruments of Modern Orchestra and Early Precursors of Violin, 1910, v2, p.393].

Viola, Saúde e Paz!

No processo de aprofundamentos das pesquisas, característico destes Brevis Articulus que aqui publicamos, chegamos à checagem de algumas fontes pouco citadas por estudiosos pelos tempos, como é o caso da musicóloga britânica Kathleen Schlesinger (1862-1953), da qual só vimos uma citação, na Encyclopédie de la Musique, de 1925, publicada sob a coordenação do musicólogo francês Albert Lavignac (1846-1916).

Para nossa surpresa, é um trabalho primoroso, repleto de análises e reproduções de desenhos a partir de manuscritos, alguns bem raros. Uma farta pesquisa sobre esculturas, pinturas e textos em diversas línguas e épocas também é apontada no livro. No início do século XX, a então curadora do Museu Britânico teria sido bem respeitada por suas publicações. Talvez, com o passar do tempo, possa ter sido menos citada por ter sido mulher: infelizmente, a estatística de nosso banco de dados, construído a partir dos estudos mais citados desde o século XV (e fontes citadas nestes), aponta número bem menor de autoras. Entretanto, atestamos que fizemos descobertas muito importantes exatamente nestes pouco citados estudos “femininos" (por assim dizer).

Talvez Schlesinger tenha sido pouco citada por algumas posturas particulares que teria escolhido; por exemplo, é a única que observamos que teria inventado e adotado a nomenclatura guitar-fiddle para designar o principal conjunto de antecessores do violino... Ela mesmo explicou que era um nome moderno, de cunho próprio (além do próprio termo fiddle não deixar de ser um genérico moderno, inventado para nomear qualquer friccionado por arco)... mas foi uma colocação infeliz, pois são dois nomes ligados a formas de tocar bem distintas (dedilhada e friccionada por arco), por convenção que já vinha desde bem antes da pesquisadora. A tendência esmagadora dos estudiosos é separar categoricamente estas duas classes de instrumentos. Separam até demais, diríamos nós, se fôssemos perguntados...

Parece que o conservacionismo (assim como certa forma de usar nomenclaturas) impera na musicologia há muitos anos, assim como em outras áreas. Isto serve inclusive como alerta para nós, que esperamos, então, certa resistência a nossos questionamentos atrevidos, com embasamentos inéditos, vários deles baseados em estudos de nomes, que nunca vimos terem sido feitos tão profundamente antes...

Outra surpresa encontrada no livro da inglesa foi o exemplo em destaque na abertura, até certo ponto atestador de algo que constatamos por centenas de apontamentos: a maioria dos estudiosos europeus, embora excelentes como Schlesinger, teriam se equivocado nas análises, ao considerar "violas" apenas como instrumentos friccionados por arco, deixando assim as violas dedilhadas fora das equações investigativas.

De certa forma, “é bom para nós”, pois nos deixaram então um caminho ainda inédito na musicologia ocidental (e por isso mergulhamos fundo nele).

No apontamento em destaque (assim como no restante do livro) observa-se como ela na verdade veria todas as vielles (“violas”, em francês), por todo o território europeu, dos séculos XII ao XIV. A base seria aquele o instrumento que ela teria visto em um manuscrito (identificado como Sloane 3983), estimado ao século XIV, referente à região belgo-francesa Flandres e que, segundo ela, seria um fiddle (ou seja, "um instrumento tocado por arco"). Um dos principais argumentos seriam dois furos no formato da letra "C" vistos na caixa de ressonância metade ovalar, metade achatada como um quadrado com os cantos arredondados. Segundo ela, instrumentos tocados por arco não teriam bocas redondas nas caixas, o que é uma tese que até poderia justificar o desenvolvimento acontecido pelos séculos, mas não atesta que todos os instrumentos teriam sido assim no passado, principalmente durante um grande período de transição... Um período pouco observado em estudos, mas que os registros apontam ter existido.

O desenho não indica como teria sido o fundo do instrumento, se liso ou abaulado. Quatro cordas, que passariam por um cavalete onde se veem cinco furos representados (?) e que se estenderiam pelo tampo, onde não se vê em detalhes, mas parece que as pontas seriam fixadas na lateral inferior ou no fundo. Na cabeça, na forma de um trevo de três folhas, apenas três (?) tarraxas grandes, desenhadas de forma livre, artística. O suposto arco não constaria do desenho. O manuscrito, escrito em latim, apontaria literalmente o nome viola que, embora a pesquisadora não tenha citado o mais remoto registro conhecido, demonstrou saber que teria surgido realmente a partir do século XII (certamente pela estatística dos manuscritos que pesquisou, e foram muitos).

Nós, atrevida e pioneiramente, afirmamos: "ledo engano coletivo da grande maioria dos estudiosos!". Apontam só violas de arco, muito provavelmente, porque a família dos instrumentos tocados por arco se tornou "erudita", de participação importante nas orquestras, estudada nas escolas, etc... enquanto as violas dedilhadas seriam apenas "instrumentos populares".

Dizemos “a maioria dos estudiosos” porque, além dos poucos estudos específicos sobre violas e vihuelas dedilhadas, em mais de uma centena dos mais citados estudos europeus que investigamos, apenas três teriam citado as dedilhadas, e sempre com poucas linhas, como curiosidades. E, também curiosamente, observamos só uma citação por século (!), e todas em inglês, significando talvez que cada estudioso possa ter influenciado a citação do secundante, mas nenhum teria levado a pesquisa mais a fundo. Isso acontece mais do que precisaria. São elas, as citações: Carl Engel (Researches into the Early History of the Violin Family,1883, p.122) chegou a citar até as violas brasileiras; Curt Sachs (The History of Musical Instruments, 1940, p.274) e Tyler & Sparks (The Guitar and its Music, 2002, p.191) citaram apenas violas portuguesas dedilhadas. Nem precisamos contar que sabemos disso porque saímos “caçando de vela acesa” nossas violas pela História, né? Sobre-entenda-se.

Não: nem todas as "violas" (e variações deste nome surgidas nas línguas relacionadas) seriam tocadas por arco. E isto teria origem, na verdade, desde o século X até os dias atuais. No caso, hoje em dia, só na língua portuguesa, mas “bom pra nós também” que os portugueses, por nacionalismo, teriam optado esta forma anômala e exclusiva de chamá-las, enquanto o resto da Europa, a partir do século XVII, teria optado por chamar dedilhados semelhantes de variações do termo espanhol guitarra. O contexto histórico-social disso, no popular: portugueses e espanhóis “nunca se bicaram”, é fato.

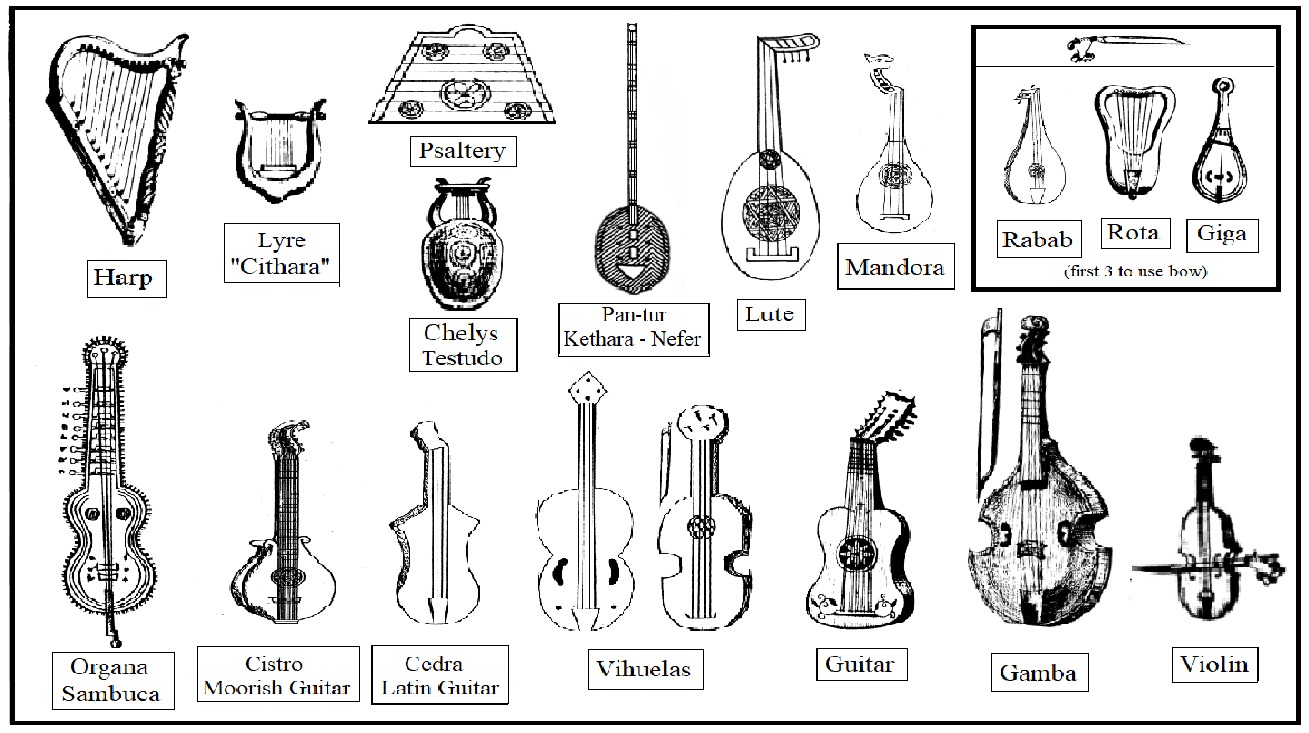

Vários estudiosos (inclusive a própria Schlesinger) atestam por centenas de registros (escritos, desenhos, esculturas), colhidos por toda a Europa, que os arcos só teriam registro no território europeu a partir do século X e que os primeiros instrumentos nos quais teriam sido utilizados arcos (rababs, rotas, gigas) teriam sido apenas dedilhados antes. Estes teriam passado a ser tocados de ambas as formas por um longo período de transição (o tal que falamos que existiu, lembra?) e sendo, enquanto isso, chamados pelos mesmos nomes.

Dada a interpretação muitas vezes equivocada destes dados, embora a nós trazidos exatamente por grandes pesquisadores europeus, não nos custa resumir aqui como alguns deles os apontaram em seus estudos:

REBEC, CROUTH, GIGUE (em texto em francês) seriam os apontados pelas pesquisas de Paul Garlant, na Encyclopedie de la Musiquede Lavignac (1925, p.1760);

REBEC, ROTTE, GEIGE (em texto em inglês) apontariam as conclusões de Carl Engel (Researches into the Early History of the Violin Family,1883, p.152);

REBEC, CROWTH, GIGE (em texto em alemão) seriam os apontados por Curt Sachs (Real-Lexikon der Musikinstrumente, 1913);

RABÉ, ROTA, GIGA(em texto em espanhol), por Rosario Martinez (tese Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos, 1981, p.888).

É importante denotar que o fato de registros conhecidos apontarem “a partir do século X” não comprova que os arcos não fossem utilizados antes, por todo o território; mas atestam, pela estatística, que àquela época estariam ainda bem no início do tal período de transição.

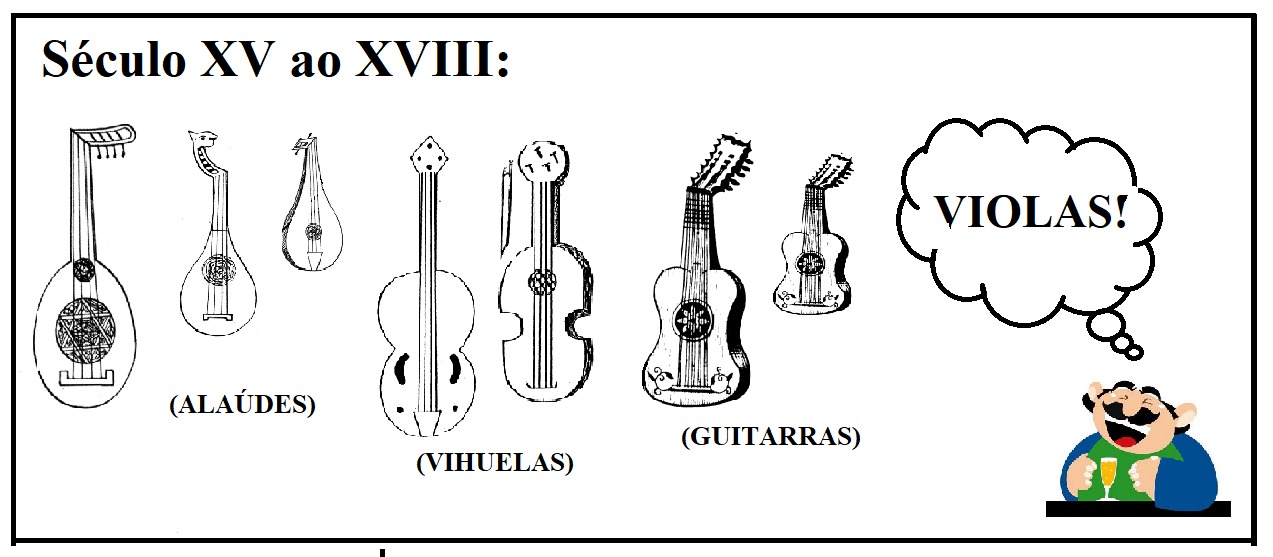

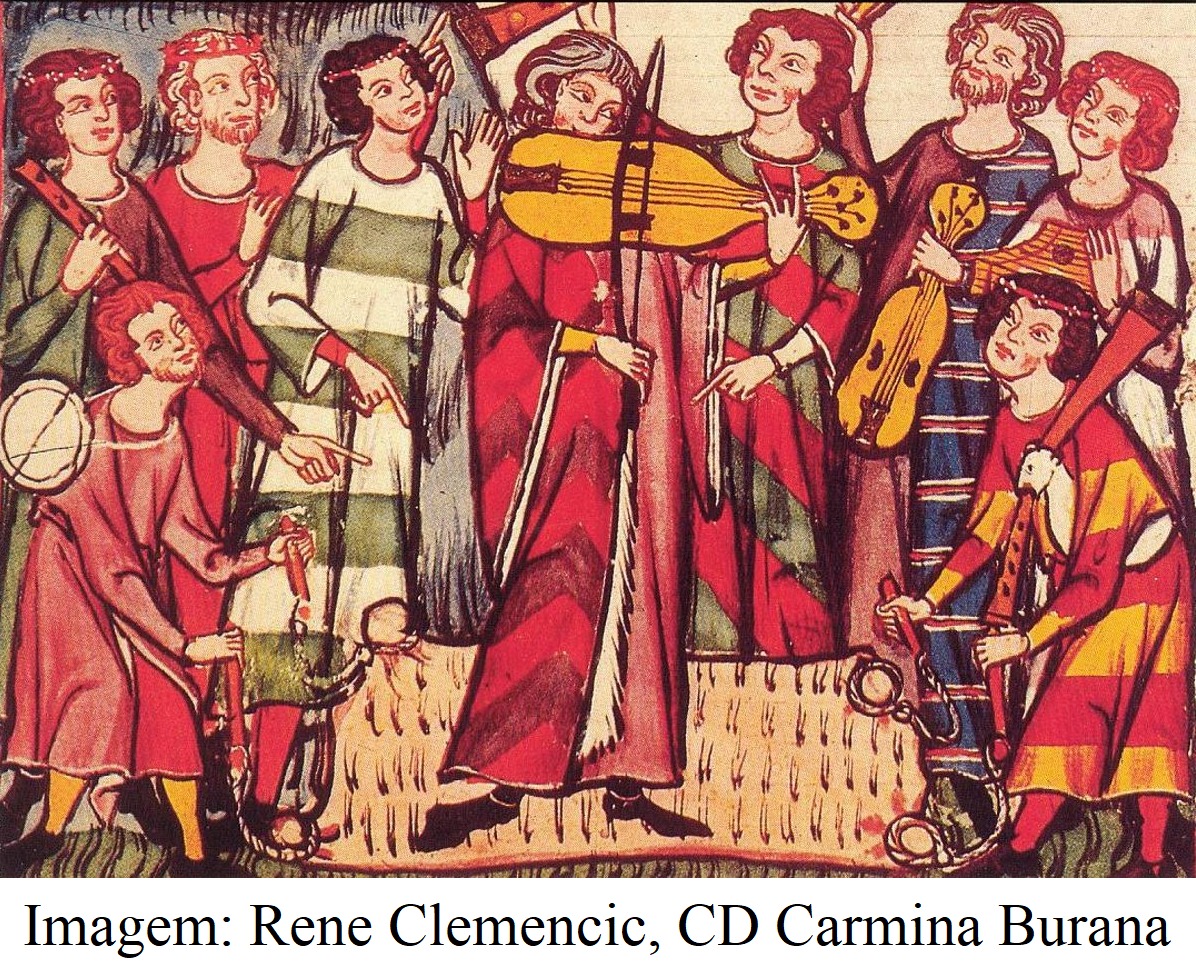

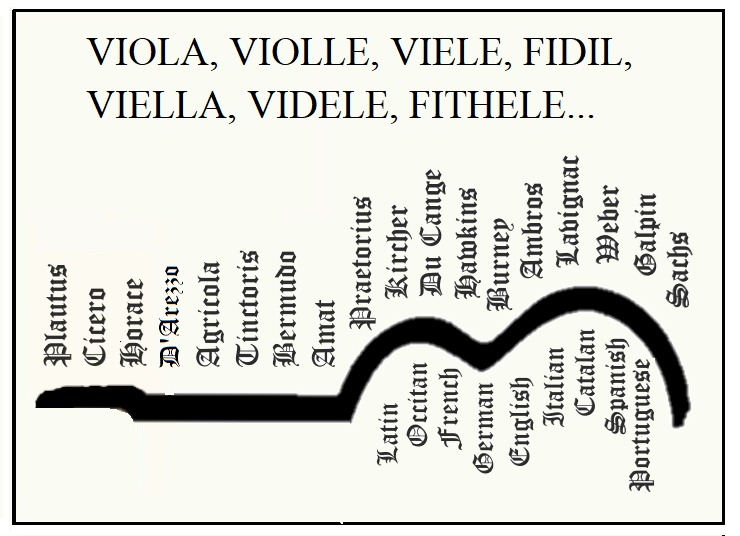

O que não teria sido bem considerado pelos estudiosos é que, ainda durante o longo período, entre os séculos XII e XIII, é que se conhecem registros do nome "viola" (com a característica de terem surgido em variações próximas em várias línguas), quase simultaneamente e com bem mais registros que guitarras e outros cordofones que sempre teriam sido dedilhados. O contexto histórico-social deste surgimento teria sido o auge do Trovadorismo, em que artistas viajavam pelos vários reinos existentes, narrando poeticamente várias características e costumes da época, com mesclas do latim popular e línguas e dialetos ainda em ascensão. Isso incluiria, por exemplo, o nome viola de registros mais remotos em latim, occitano, catalão e ainda em espanhol (neste caso como variação de viuela); violle e viele em francês; videle em alemão antigo; fidele em inglês anglo-saxão e outras variações próximas.

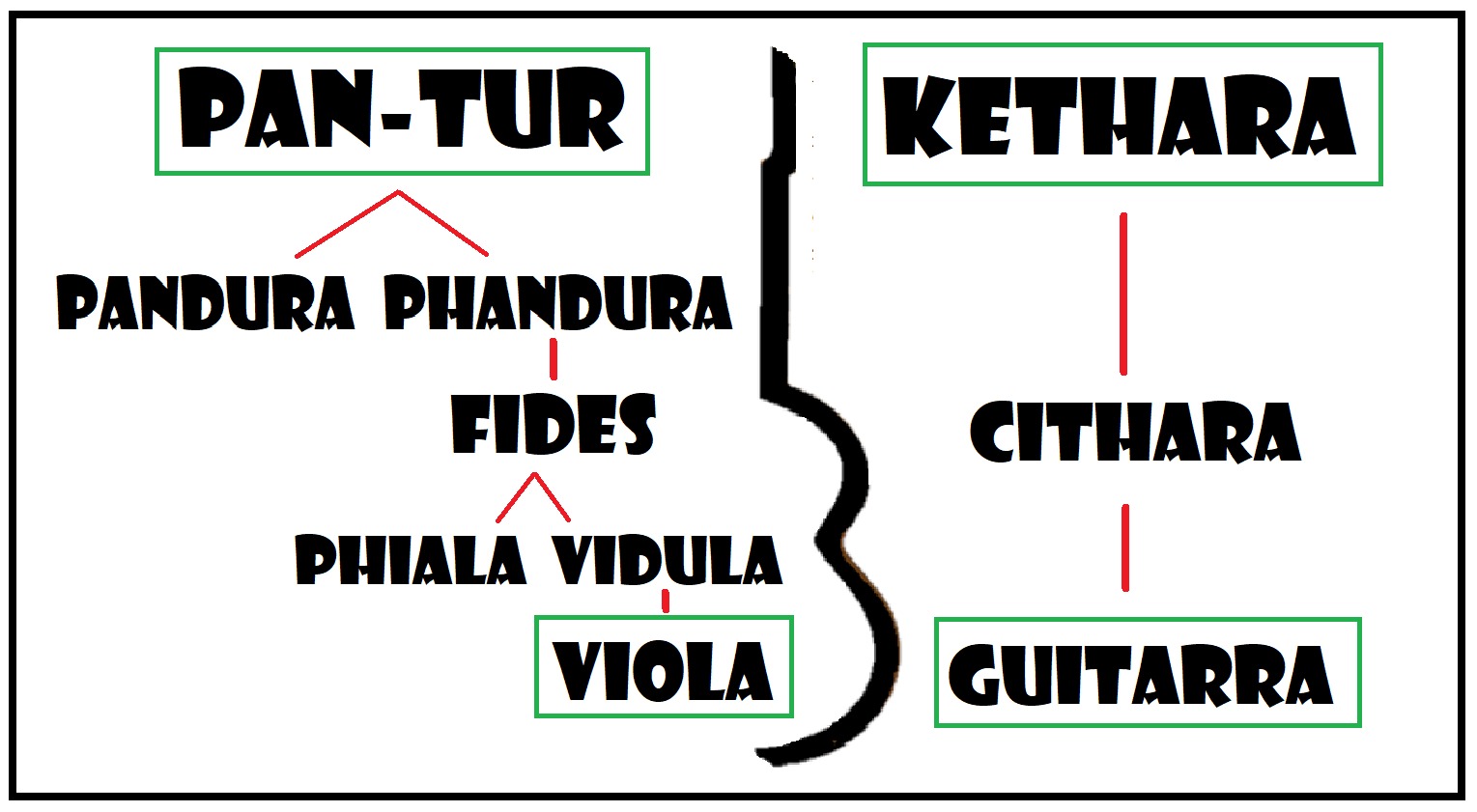

Embora ainda na fase de transição, a maioria dos estudos (antes dos nossos) parecem ter concluído que a separação seria latente e indiscutível, considerando “violas” como friccionados desde sempre... E o que é pior, e que aponta que teriam sido traídos por visões modernas e pouco precisas: ao não considerarem violas dedilhadas nas equações investigativas, vários estudiosos apontam que alguns instrumentos com registros anteriores ao século XII (!) também teriam sido como violas friccionadas por arco, mesmo que não existam indicações claras naqueles registros, como os de nomes latinos vidula e phiala (século XI) e principalmente fidula (século IX). O levantamento, tradução e organização das fontes nas línguas originais foi inclusive a motivação de nosso artigo Chronology of Violas according to Researchers (Ferreira, 2023).

Em nossa reinvestigação atenta observamos, sem ter sido apontado por outros estudos, que o nome phiala foi ligado a arcos, mas com ressalvas: [...] Arcus dat sonitum phiale, rotule monochorde(“O arco [é usado para] gerar som na phiala, um monocórdio com rodas”) seria o registro mais remoto com apontamento de arcos, já do século XIII (!), na Summa Musicӕ, creditado a certos “Perseus e Petrus” (?-?). Além de não ser atestação válida (um instrumento ainda seria igual por cerca de 200 anos, em outra região, mesmo citado pelo mesmo nome?), não há evidência de instrumentos como as “violas” tivessem tido só uma corda em qualquer época: aquela phiala do século XIII tem probabilidade maior, portanto, de ter sido uma grande tromba marina, com a citada “roda” servindo para locomoção do instrumento. É um monocórdio bastante citado, normalmente tendo mais de dois metros de comprimento.

Já sobre fidula, observado em poema do padre alemão Otfrid ([863-871]), observa-se que teria sido entendida como palavra original alemã, mesmo que não tenha sido observada em nenhum outro registro antigo nessa língua. Entretanto, somado ao registro de fiþele (transcrito fidele / fithele), de manuscrito em inglês do século XII, a fidula teria originado os entendimentos modernos de genéricos para instrumentos de arco fidel (em alemão) e fiddle (em inglês). Hoje, mais utilizados como sinônimo de “violino” e/ou “violino rústico, rabeca”. Só que nem aquela fidula do século IX, nem as citações de fidele / fithele conhecidas, até o século XIV, tem evidência de terem sido instrumentos tocados por arco. Encontramos apenas mais uma citação antiga de fidula, no século X, mas em texto em latim De Musica do padre e musicólogo francês Odo de Clúnia, que apontou cithara sive fidula, ou seja, que a fidula seria como uma citara, instrumento dedilhado... percebe a gafe? Cithara só poderia ter sido um dedilhado...

Alguns estudiosos importantes até reconhecem que a fidula original não teria sido tocada por arco, mas, interessantemente, ainda assim utilizam largamente fiddle como genérico para friccionados em seus textos. O já citado Carl Engel chegou a fazer um pequeno desenvolvimento, com apontamento de fontes a partir do século XIV, onde de certa forma defendeu (ou justificou) o uso genérico, tanto em alemão quanto em inglês... só que as fontes originais inglesas indicadas apontariam, na verdade, o já citado fiþele, transcrito fidele ou fithele. Daí até fidel e fiddle há um coeficiente de adaptação / tradução. Não rastreamos profundamente, pois consideramos a prática equivocada, mas vimos que em fins do século XVIII John Hawkins não usaria o genérico fiddle, mas chamaria os tocadores de fidlers (A General History of the Science and Practice of Music, 1776); e poucos anos depois, Charles Burney (A General History of Music, 1782) já usaria muito o tal genérico.

Outro genérico muito utilizado na língua inglesa, um pouco antes de fiddle, foi viol: parece viola, mas não é, né? Entendemos que não seja por preguiça de acrescentar uma letra a mais, e sim para evitar termos em outras línguas. Traduzir, porém acrescentando um certo sentido de nacionalismo, já vimos antes na História (as nossas violas, na verdade, teriam sido apenas um nome antes, já demonstramos por aqui algumas vezes). Aliás, mudar (depois de algum tempo) de viol para fiddle também aponta nacionalismo (o segundo nome tem ainda mais “cara de inglês”).

Este termo viol lembramos tê-lo observado pelo muito citado musicólogo alemão Michaele Prӕtorio “Michael Praetorius” (Syntagmatis Musicis, de 1619). Chamou a atenção porque o autor, escrevendo a maior parte das vezes em latim, acrescentou muitos termos também em alemão, e vez ou outra “escorregavam” alguns em italiano e francês. No caso, observamos viol de bracie e viol bastarda (como numa língua “italiana pobre”, ou “estilizada”). Talvez seja o mais remoto registro, e talvez tenha sido criado por engano, de grafia ou de gráfica, pois não seria exatamente de nenhuma língua europeia, muito menos do inglês, já que se aproxima da forma latina. Não nos interessa tanto investigar, como já dissemos, mas o certo é que os ingleses parecem ter gostado do nome, e desde pelo menos Christopher Simpson (The Division-Violist, 1659) veio sendo usado como se fosse “viola” e às vezes como genérico, até fiddle passar a dominar.

De nossa parte, embasados em nossos estudos sobre nomenclaturas, apontamos que o uso de genéricos, assim como traduções e aplicações de nomes modernos a instrumentos antigos é altamente prejudicial, causando inúmeros equívocos de entendimento. Nomes de instrumentos pelos tempos já são complexos de entender por si mesmos, sem precisar de mais confusões agregadas. Por outro lado, os nomes em suas formas / línguas originais carregam resquícios históricos interessantes, que não deveriam ser ocultados, e sim destacados.

Alguns instrumentos, como as rabecas, com o passar do tempo se consolidariam exclusivamente como tocadas por arco, enquanto suas “irmãs”, as mandoras, seguiriam só como dedilhados. O mesmo com as violas: a maioria delas também passaria a ser tocada por arco, mas não todas... Se olharmos com bastante atenção e buscando o máximo de abrangência, na História Ocidental as “violas” jamais teriam deixado de ter seu nome ligado à ambas as formas de tocar, e não apenas a uma, além da bivalidade ser claramente apontada em alguns registros.

Para tanto, é preciso ter muito cuidado nas análises e não se deixar levar por suposições, traduções e muito menos concepções já modernas: apontamos que a fase de transição teria sido especialmente longa em algumas regiões, porque no século XIV ainda haveria citação de vihuelas de arco e vihuelas de pendola (dedilhadas) pela Espanha, bivalidade que duraria pelo menos até o início do século XVII, conforme se observa desde o Libro de Buen Amor, de Joan Ruiz (estimado ao século XIV) até Juan Bermudo (Declaracion de los Instrumentos Musicales,1555) e Domenico Cerone (El Melopeo y Maestro,1611).

O nome vihuela para instrumentos dedilhados cairia em desuso pelos espanhóis, mas nos séculos XV e XVI haveria "violas e violas" na Itália, ou seja, instrumentos de mesmos formatos e armações de cordas que as vihuelas espanholas, e também tocados de ambas as formas. Neste caso, a conferência precisa passar pelo menos por Tinctoris (De inventione et uso musicae, ca.1486), Francesco Milano (Intavolatura de Viola o vero Lauto, 1536) e Silvestro Ganasi (Regola Rubertina, 1542).

Pelo menos mais dois registros do século XVI apontam a utilização de um mesmo nome para dedilhados e friccionados por arco: o alaudista alemão Hanz Judenkünig (1450-1526)utilizaria a mesma metodologia para geiges (friccionados) e alaúdes (dedilhados), em seu método Utilitis et Compendiaria Introducto (ca.1523); e, em inventários do Rei Henrique VIII, falecido em 1547, a anotação [...] Gitterons […] caulled Spanishe Vialles (“Gitterons chamados Vialles Espanholas”), onde gitterons aponta para “guitarras”, instrumentos dedilhados. Esta última citação faz parte de manuscritos pesquisados pelo musicólogo inglês Francis Galpin (Old English Instruments, 1911) que, “interessantemente”, apontou as vialles como friccionadas por arco... (para quem não sabe, Galpin foi um excelente pesquisador, famoso e que merece todo respeito, mas...).

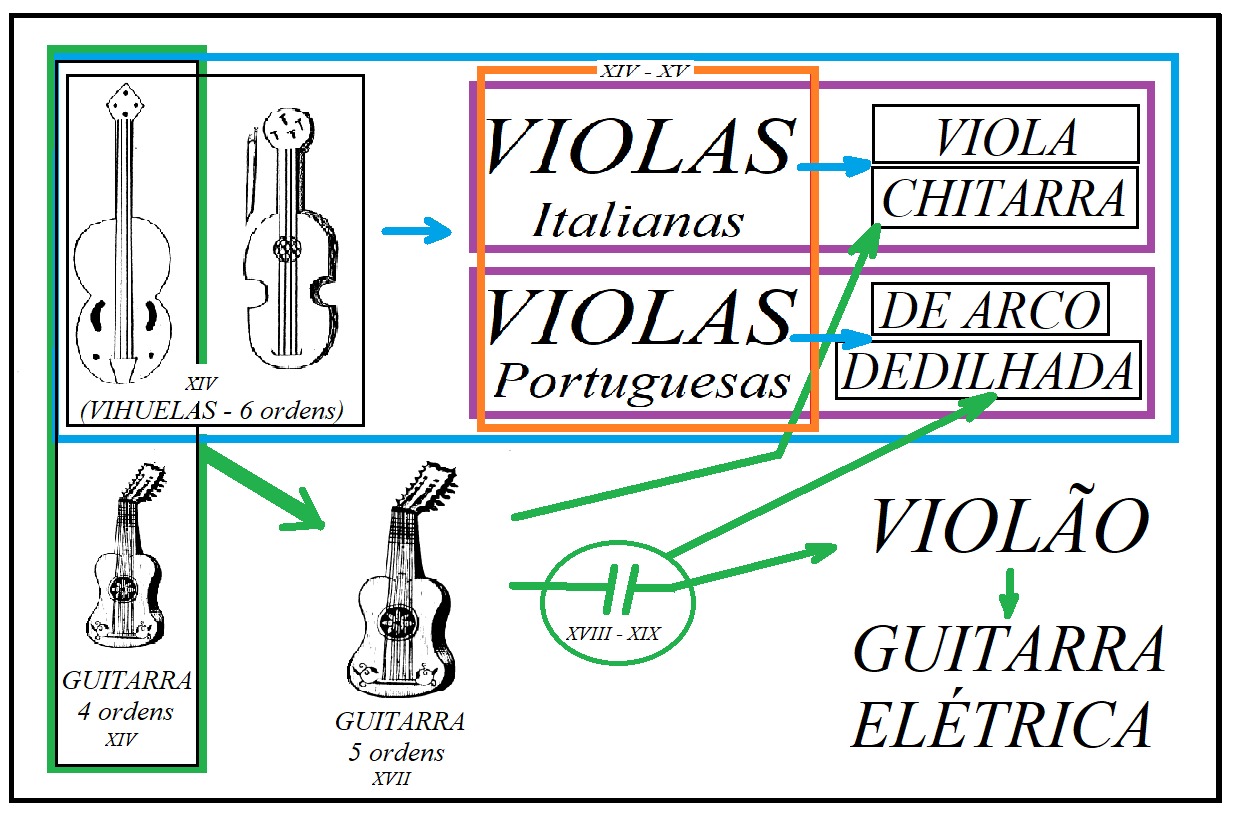

No século XVI e XVII, as violas portuguesas teriam significativos registros, que entende-se que estudiosos do resto da Europa possam ter desprezado, a princípio, pelos desenhos representarem na verdade guitarras “chamadas de violas”; entretanto, a partir do século XVIII, as violas portuguesas começariam a ter características diferenciadoras das guitarras, culminando no fato de que, do início do XIX até os dias atuais, tanto em Portugal quanto no Brasil, as violas dedilhadas passariam a efetivamente “existir”: não seriam mais apenas um nome sem correspondência a instrumentos distintos, pois os espanhóis abandonaram o formato com duplas de cordas e resignificaram o nome “guitarra” para um instrumento de seis cordas simples, apelidado “violão” pelos portugueses. Assim, a partir daquela época, guitarras e violas teriam se tornado bem diferentes, mas as violas dedilhadas não entrariam nas equações investigativas de muitos estudiosos. E olha que nós checamos...

Ou seja: seguiram havendo continuamente instrumentos com nome de “viola” (ou vihuela) que seriam bivalentes (quer dizer, um mesmo nome para instrumentos tocados de forma diferente). Qualquer tipo de registro onde o arco não fosse representado ou descrito não comprova que os instrumentos teriam sido tocados por arco... e muito menos comprovaria que em todas as regiões e épocas teriam sido tocados só daquela forma.

Nem curiosidades históricas (ou exceções) teriam chamado a atenção de outros estudiosos pelos tempos, como as chamadas "lira bizantina" e “lira de braço”, que tinham nome de dedilhados, mas eram tocadas por arco. Talvez, como dissemos, registros não tenham sido considerados por serem exemplos de instrumentos populares, que não faziam parte das orquestras e do círculo erudito como as violas de arco.

Não é primazia nossa estudar violas dedilhadas. Há alguns estudos (que naturalmente conferimos à exaustão) sobre: vihuelas espanholas, cujo nome caiu em desuso no século XVII; sobre as violas italianas dedilhadas (que passariam a ser chamadas chitarras também a partir do mesmo século XVII) e sobre as violas portuguesas e brasileiras, que tecnicamente só se pode dizer que tenham começado a existir de fato desde meados do século XIX. Nossa primazia está em analisar todo o conjunto ocidental, tanto histórico quanto de variedades de fontes e estudos em todas as línguas concernentes, contextos histórico-sociais, investigar e contextualizar a grande variação de nomes, e de desenvolver uma técnica metodologia consistente. Tudo “junto e misturado”, a partir da “chave do baú”, que é a técnica metodológica que desenvolvemos, e estamos a chamar de onomato-organologia... Mas aí já são outras prosas…

Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...

(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).

Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:

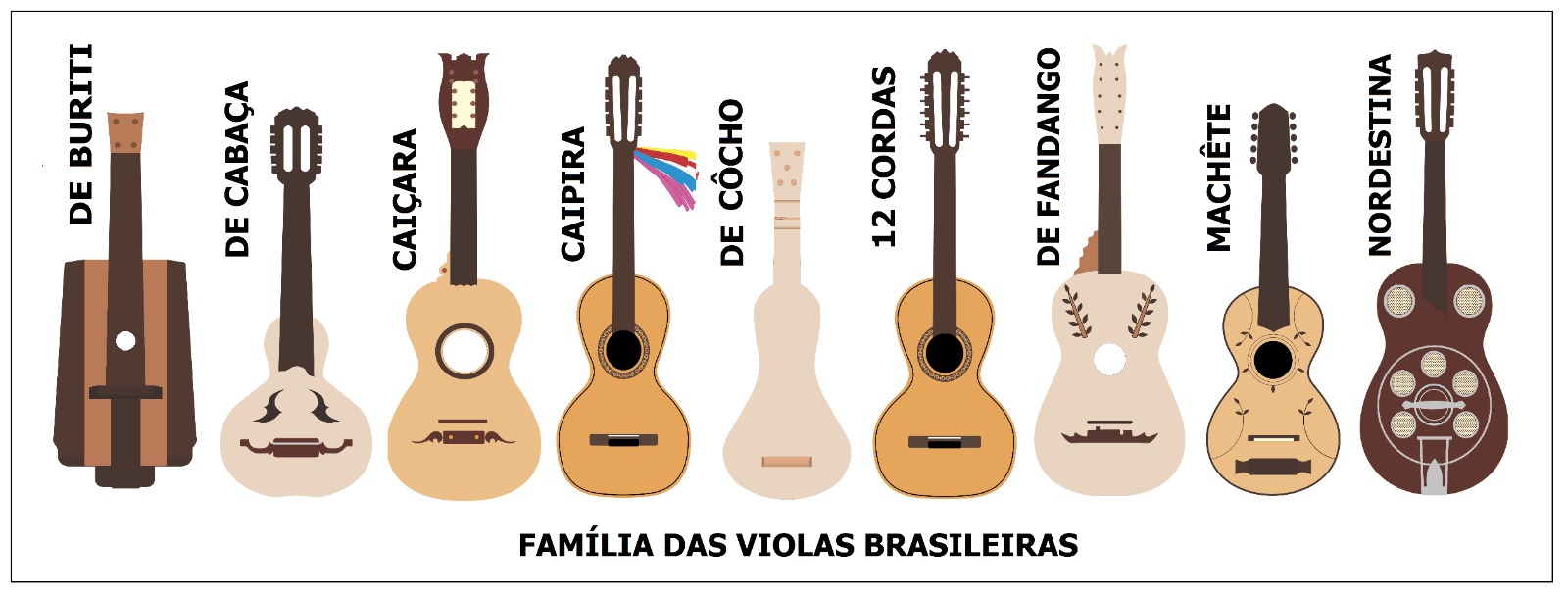

ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.

ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.

FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.

Disponível em: Revista USP - Artigo 214286

O VIOLÃO: COMO E PORQUE SURGIU

“[...] Recebendo de Espanha o violão, como a viola vulgarizado pelos mouros, o português denominou-o no aumentativo de viola, instrumento-rei.”

(Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro, 1954)

Viola, Saúde e Paz!

Segundo a internet, Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) teria sido historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, folclorista, poeta, cronista, professor, advogado e jornalista brasileiro. Teria vivido sempre em Natal, no Rio Grande do Norte e, por seus inegáveis méritos, é muito respeitado. Sua "obra-master", o Dicionário do qual destacamos um pequeno trecho na abertura, teria levado cerca de 15 anos para ter a primeira edição concluída e depois ainda teria sido bastante incrementado, visto que a edição que tivemos contato, de 2005, traz referências até do ano 2000 (portanto, 14 anos depois da morte do autor).

Um trabalho respeitável, sem dúvida alguma: teriam sido muitos anos pesquisando. Cascudo teria lido muito, consultado centenas de pessoas, feito viagens. Entretanto, como infelizmente se tornou comum nas publicações sobre folclorismo, vários de seus apontamentos não indicam fonte, nem desenvolvimentos: há muitas afirmações de cunho pessoal, às vezes divagações, ou fruto de intuições, como o trecho em destaque. Esse modo de agir não é muito recomendável, pois tais comportamentos às vezes geram lendas, como a óbvia indicação de que “violão” seria aumentativo de “viola”: neste caso parece ser indiscutível, mas etimologia de verdade muitas vezes não funciona assim, na base do que “parece mais óbvio”. E tem que ter atestações, senão é só "opinião".

Entendemos ser, na verdade, até um pouco leviano tratar a origem de palavras desta forma, mas infelizmente as pessoas comuns fazem muito; e pior, apreciam que seja feito, assim como apreciam lendas (outro combustível amplamente utilizado por folcloristas sem as devidas indicações, para que as pessoas não sejam enganadas). Ninguém deveria agir assim, muito menos um “historiador, sociólogo, antropólogo, etnógrafo...”; mas é verdade também que muitas pessoas parecem querer ser enganadas, gostam de acreditar em suposições, lendas, mitos e afins como se fossem verdades. Então... paciência, segue o andor.

Por outro lado, talvez por ter havido realmente pesquisa, às vezes algumas intuições tem algum fundamento e são passíveis de atestação. Teria sido o caso, no trecho em destaque, a opinião de que o violão teria vindo da Espanha e que haveria disputa com mouros. Outro trecho bem apontado, no caso, na frase final do mesmo verbete de Cascudo, seria: “[...] Não conheço referência ao violão, anterior ao século XVIII”. Realmente não haveria... mas para afirmá-lo é preciso contextualizar, desenvolver, apontar fontes e referências de época. Ainda no mesmo verbete, outras alegações do tipo “[...] o violão é urbano, a viola é interiorana”, possivelmente inspirada no que Cascudo tenha lido de Amadeu Amaral (livro A poesia da Viola, de 1921) é totalmente desprovida de atestação, vez que o violão acabou por atingir a preferência também nos rincões do Brasil, a partir de 1840, enquanto as violas, embora em menor número, nunca deixaram de existir nos grandes centros urbanos, como Vila Rica (maior centro urbano durante o Ciclo do Ouro), Rio de Janeiro, São Paulo e outros. Além disso, é preciso contextualizar que as violas não são originárias do Brasil, seja do interior ou dos centros urbanos: vieram de Portugal e, assim como lá, aqui foram evoluindo conforme o tamanho e outras características da diversidade cultural de cada país / região.

É preciso, pois, ler com bastante atenção e conferir informações sempre, e comparar por vários dados de época e contextos, para não sair espalhando lendas... mas, infelizmente, até estudiosos às vezes deixam de se preocupar com fundamentações (por equívoco ou por conveniência): "Paciência 2, a missão", poderia ser o nome do filme...

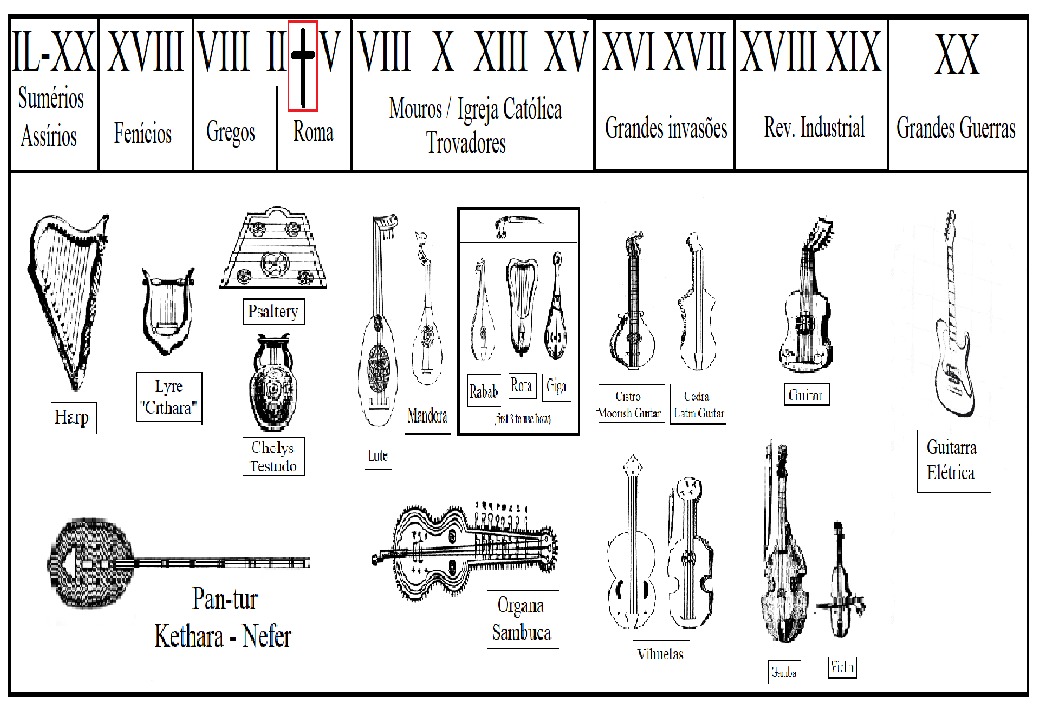

Para um aprofundamento um pouco maior, como nos propomos a fazer aqui nos Brevis Articulus, para falar sobre as origens do “violão” precisamos antes repassar algo que já citamos no livro A Chave do Baú: a história das guitarras espanholas, com curiosos capítulos desde cerca do século XIII (citação em cancioneiros ibéricos) até a já citada consolidação do instrumento, que por lá aconteceu um pouco antes daqui, aproximadamente a partir da década de 1820.

Pensa que confundimos guitarra com violão? Não... Na verdade, buscamos certa especialização pioneira no estudo de nomes de instrumentos: “violão” é um dos apelidos que os portugueses teriam inventado para as guitarras espanholas desde a época da última transição delas, como dissemos, bem apontada por Cascudo, a partir de meados do século XVIII. Outro apelido que atestamos teria sido “viola francesa”. Alguns apontam que “guitarra francesa” também teria sido utilizado, porém não o encontramos em textos de época de portugueses, e o contexto histórico-social não o indica (já, já, explicaremos melhor este último detalhe). Mas podemos adiantar: o apelido que incluiria o termo “guitarra”, se foi utilizado, teria sido raramente (fique ligado nisso).

Temos observado e descoberto muitos pontos interessantes que ainda não teriam sido apontados em outros estudos, a partir de nomes de instrumentos, desde pelo menos o século II aC. (somado ao cruzamento com vários aspectos, inclusive de outras Ciências). Fizemos reinvestigações atentas de fontes das diversas línguas envolvidas, tanto de registros quanto de estudos. Um destes pontos interessantes é que a nomenclatura “guitarra”, assim como o formato de caixa cinturado e de fundo plano, acabaram por se tornar os preferidos para cordofones portáteis populares por espanhóis e, a partir deles, de praticamente todo o território europeu, em especial desde o século XVII. Entendemos, pelos contextos histórico-sociais, que esta preferência se deveu à uma ação tácita de rejeição a invasores mouros, como bem citado por Cascudo, numa espécie de nacionalismo ou patriotismo espanhol. Este já teria registros desde o século XIV (ver Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz), mas ao século XVII o nacionalismo estaria mais inflamado que nunca, com a chamada União Ibérica (espanhóis dominando inclusive Portugal). "Grande comoção social, mudança nos cordofones": este é um filme que temos visto em várias versões, mas parece que pelo mesmo diretor...

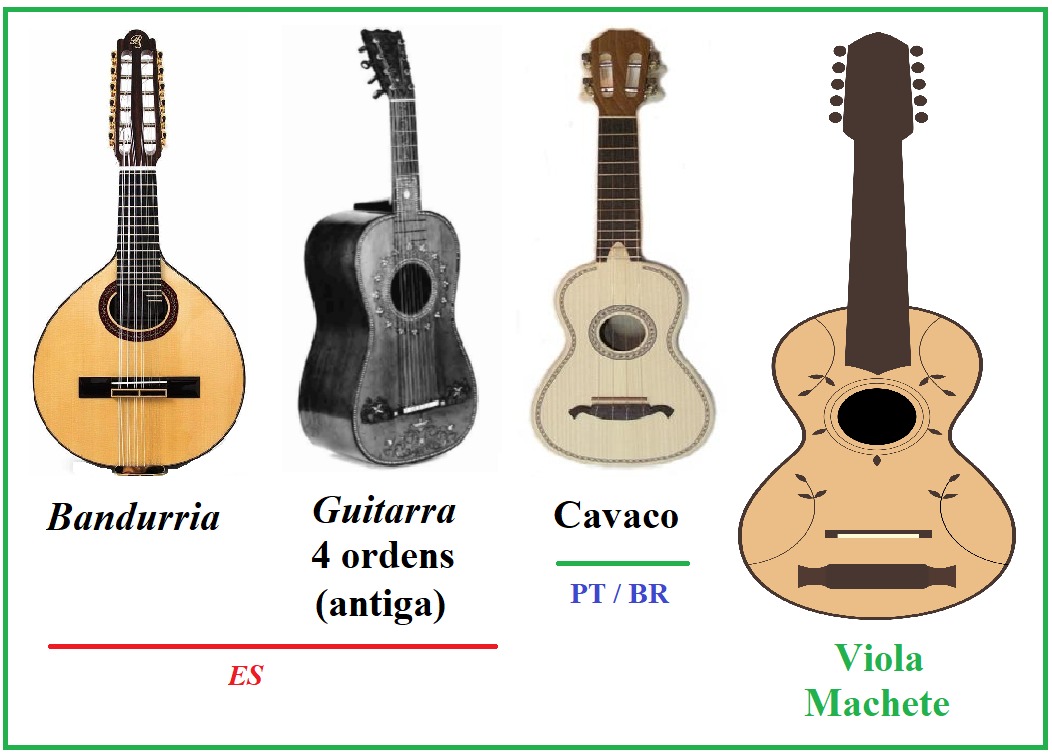

Antes um pouco, no século XVI, guitarras seriam cordofones de tamanho menor, com 4 ordens de cordas (3 ordens duplas, uma singela) e dividiriam espaço com vihuelas de 6 ordens (5 duplas e uma singela). Esta "ordem singela" comprova que os instrumentos de caixa cinturada concorreriam com instrumentos “mouros” (invasores da Península entre os séculos VIII e XV), instrumentos que teriam sido largamente utilizados no território europeu inclusive pelos Trovadores (com auge nos séculos XII e XIII): respectivamente, a concorrência (ou espelhamento) teria sido contra as pequenas manduras (chamadas bandurrias pelos espanhóis) e os alaúdes (chamados pejorativamente “vihuela de Flandres” pelos espanhóis)...

E sim: o artifício de tratar por “apelidos” um instrumento oriundo de cultura concorrente teria este precedente espanhol, muito parecido com o uso do apelido “viola francesa” aplicado por portugueses. E a intenção teria sido a mesma: mascarar a correta origem, para não "dar palco aos inimigos". Flandres teria sido uma importante região comercial franco-belga, mas não haveria dúvida possível da origem árabe/persa dos instrumentos mouros, de inconfundível formato: como uma pera cortada ao meio, ou "periforme", com laterais e fundos abaulados. Assim como não haveria dúvida possível da origem espanhola das guitarras, quando chamadas “violas francesas” por portugueses, embora alguns estudiosos não tenham "sacado" o embuste. Nós não temos dúvida: atestamos por vários registros que a ligação espanhola com as guitarras (principalmente este nome) já existia há tempos e tinha suas razões.

Observamos o detalhe do apelidamento vihuela de Flandres (entre outras atestações) em livro de Juan Bermudo (Declaracion de los Instrumentos Musicales, 1555, p.90-98), mas para um entendimento mais claro do período da primeira transição das guitarrasespanholas é bom conferir também os métodos de Luiz Milan (El Maestro, 1536), Juan Amat (Guitarra Spañola y Vandola..., estimado a 1596)e Pietro Cerone(El Melopeo y Maestro, de 1613). Muitos estudos citam apenas o famoso método de Amat, onde realmente não teria sido usado o nome vihuela... mas simplesmente teria sido feita opção pelo nome vandolapara cinturados de seis ordens de cordas, além da abordagem a guitarras de cinco ordenes e de quatro. Já o citado método de Cerone teria sido o último onde ainda se abordaria também vihuelas dedilhadas, que depois então desapareceriam dos registros por mais de um século. Recomendamos, para uma análise ainda mais completa, conferir também a boa tese de Maria do Rosario Martinez (Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media: Los cordófonos, 1981).

O nome vihuelaera também utilizado, pelos espanhóis, para instrumentos tocados por arco (e ainda o é); e isso provavelmente colaborou para a queda em desuso das vihuelasdedilhadas, mas é mais provável ainda que os espanhóis, que já teriam optado por diferenciar seus instrumentos dos instrumentos mouros pelo formato de caixa, tenham resolvido diferenciá-los mais ainda pela armação de cordas, surgindo então a guitarra de cinco ordens(4 duplas, uma singela). Somando três dos métodos citados (Milan, Bermudo e Amat) se atesta que a ideia que já vinha sendo gestada desde o início do século XVI, com o curioso detalhe de que em leis sobre construção de cordofones da época, como as Ordenanzas de Sevilha (1502) e as Ordenanzas de Granada(1541), não teriam sido citadas guitarras, apenas vihuelas(de tamanhos variados) e outros instrumentos. O português Manuel Morais (artigo A Violão de Mão em Portugal, de 1985), cita as duas, mas Felipe Pedrell (Empório Cientifico e Histórico de Organografia, de 1901) apontou que a de Sevilha teria sido em 1502.

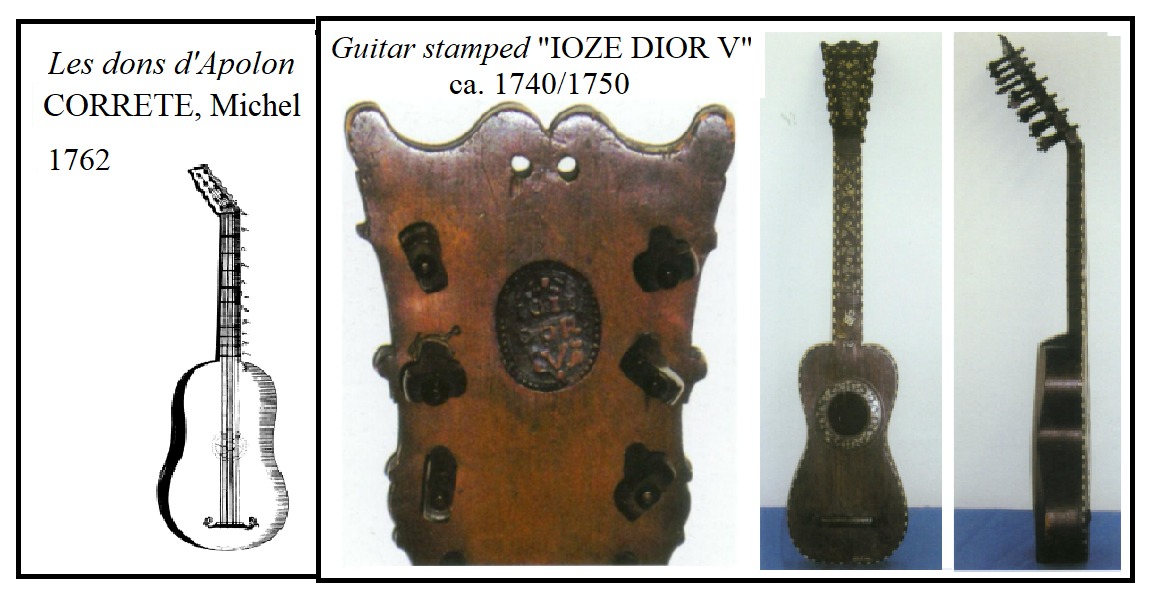

Aquela “nova guitarra” (9x5), então, se tornou famosa por toda a Europa da época, sendo muito citada até os dias atuais, por estudiosos, pela alcunha de “guitarra barroca”. Este nome citamos apenas para ajudar na identificação: não aprovamos o uso de nomenclaturas diferentes das originais de época, nem traduções, muito menos usar nomes como se estes fossem capazes de retroagir no tempo. À cada época, os instrumentos teriam sido chamados apenas de “guitarras”, no máximo com acréscimos indicando as armações de cordas... portanto, assim é melhor chamá-las. Entretanto, entendemos que, por enquanto, não teria havido outros estudos como os nossos, com tamanha profundidade quanto aos nomes dos instrumentos, então... "Paciência 3", já está virando série...

Denotamos, também indo além dos estudos convencionais, que a mudança foi significativa: teriam saído de cena dois instrumentos (um com 4 ordens, outro com 6 ordens) e emergido apenas um no lugar, este com cinco ordens e tamanho intermediário entre os dois anteriores... mas a mudança incluiu uma curiosa manutenção do nome guitarrapara o novo instrumento. O passado quase nunca se consolida em pouco tempo, normalmente há longas fases de transição, onde se atestam vários fatores influenciadores, quase nunca um só. Neste caso, com o passar do tempo, certamente terá colaborado a escolha do nome guitarrafeita por Amat, cujo método foi traduzido ou até copiado em outras línguas, como os mais remotos registros conhecidos: chitarra spagnolaem italiano (por Montesardo, 1606); guitarreem francês (por Moulinie, 1629); Gitarreem alemão (por Doremberg, 1652) e guitarem inglês (por Corbetta, ca.1677). E também terá colaborado o fato de que a guitarrapredecessora, de 4 ordens, já ter feito relativo sucesso antes, pelo território europeu. Estas informações, entre outras fontes, podem ser checadas no bom livro de Tyler & Sparks, The Guitar and its Music, de 2002.

Denotamos também que a ressignificação do nome, feita pelos espanhóis, não causaria a extinção dos instrumentos em territórios vizinhos: por exemplo, as vihuelas dedilhadas seguiriam existindo na península itálica pelo menos até o século XVII, assim como as de arco (estas, até hoje em dia); só que lá, ambas seriam chamadas “violas”, nome antigo, do latim, assim como depois continuariam sendo chamadas, até os dias atuais, também pelos portugueses e por nós. Por isso temos aqui "violas e violas": é porque as vihuelasespanholas e as violasitalianas, até o século XVI, já seriam assim, com nome bivalente (para dedilhadas e para friccionadas por arco).

Já os cordofones cinturados de tamanho menor e menos cordas seriam chamados pelos portugueses “violas pequenas”, desde antes; e a partir do século XVII ascenderiam outros nomes como “machinho”, “machete”, “rajão”, “braguinha”... e até “cavaquinho”, e o hawaiano ukulelê(estes dois últimos, já a partir do século XIX). Estes instrumentos todos não deveriam mais ser chamados de “guitarras”, que se tornou nome de instrumento maior e com mais cordas (e nem os portugueses iam querer chamá-los assim), mas, tecnicamente, são apenas variações daqueles pequenos cinturados espanhóis.

Chegamos então ao século XVIII, com os espanhóis investindo em suas guitarras, e estas continuavam fazendo sucesso. Apesar disso, entre meados do século XVIII até o início do século XIX, outra fase de transição das guitarrasaconteceu: novamente teriam sido desenvolvidas alterações (chamadas organológicas) no instrumento de preferência, que passaria, ao final da longa fase, a armar com seis cordas simples (o tal “violão”). E, novamente, a antiga e preferida nomenclatura guitarraseria a escolhida para seguir identificando o novo instrumento. Técnicas de construção e novos estudos (métodos) foram então produzidos e aprimorados, alguns deles ainda valendo até hoje. A afinação, em quartas, continuou sendo a mesma, que já vinha desde os periformes mouros, alaúdese mandoras(lembra deles?).

Acrescentamos, com ineditismo de aprofundamento, que, como antes acontecera, novamente o instrumento anterior (guitarrade cinco ordens, então já consolidado em cinco duplas de cordas) não deixaria de existir pela vizinhança por causa da nova ressignificação do nome pelos espanhóis: aquelas guitarras, que eram chamadas de “violas” pelos portugueses, simplesmente continuaram a existir como eram… Só que, então, passariam a ser “violas” sem a equivalência física com guitarrasespanholas, pois as espanholas teriam mudado de configuração. Sim, é o que atrevidamente apontamos como a verdadeira origem de nossas violas dedilhadas: de um nome genérico, passariam a existir de fato a partir daquela época.

Os portugueses já teriam começado a introduzir pequenas particularidades nas suas “violas” dedilhadas, como duas ordens triplas e utilização de cordas metálicas (como os italianos já fariam em suas chitarraspelo menos desde o século XVII), mas seguiriam chamando de “violas” todos os cordofones portáteis, inclusive variações surgidas durante a fase de transição como guitarrasde cinco cordas simples e de doze cordas, em seis ordens duplas (estas últimas, com auge em 1799 e significativo uso pelo menos até 1826, segundo o Method complète pour la Guitarre, do compositor espanhol Dionísio Aguado y Garcia); portanto, só a partir da consolidação da “mais nova guitarra” (ou “violão”), as violas dedilhadas portuguesas poderiam ser apontadas como tendo configuração distinta, exclusiva, e não mais apenas um nome genérico. Ou seja, antes elas não existiriam, de fato, só o nome: é o que também atrevidamente apontamos. Vários estudiosos apontam "as violas portuguesas dos séculos XV a XVIII", mas o que não se consegue é apontar um registro sequer dessas "violas" que teria sido diferente de guitarras, vihuelas ou alaúdes, sempre muito bem descritos nestes séculos todos... "Paciência... qual número mesmo?" Já estamos quase a perder o fio da meada da série...

Da série ao sério: dos modelos surgidos naquela época de transição, apenas o 12x6 (doze cordas em seis ordens) não teria sobrevivido em Portugal, sendo predominantes hoje os de armações 12x5 (que teria surgido em Portugal) e 10x5 (igual das guitarras).

A pergunta que não quer calar é: “por que os espanhóis teriam resolvido mudar mais uma vez a configuração de seus cordofones de sucesso?”.

Como sempre, acreditamos que as respostas sejam complexas, normalmente uma somatória de vários fatores, que se atestam por análises a períodos bem dilatados. Entre estes fatores, numeramos alguns que consideramos serem os mais importantes, suficientes para trazer uma luz embasada:

Primeiro, porque o mesmo tipo de mudança nas armações e tamanho dos instrumentos, mantendo o nome guitarra, já teria sido feito antes, e com sucesso.

Também porque estava-se em plena ascensão da Revolução Industrial, onde a mentalidade capitalista já começaria a apontar que ter um produto característico favoreceria comercialmente a região de criação e de mais investimento naquele produto. Um mesmo tipo de entendimento e ação, também a partir da mesma época, teria sido aplicado pelos italianos, que começaram a investir mais nas violas da gambae da braccio(que culminariam no atual naipe das orquestras modernas), e até pelos portugueses, que embora tenham passado a poder ter “violas” como referência (mas não exclusiva, pois já seriam bem famosas na Colônia Brasil), acabaram por investir no surgimento e ascensão da “guitarra portuguesa”.

Ainda dentro da visão de “produto”, observamos que os portugueses prejudicariam na época a divulgação do nome correto das guitarras(chamando-as de “violas”). Portugal teria então considerável influência no território europeu, por sua atuação comercial, e haveria circulação de muitos de seus documentos escritos, além dos seus costumes e visões. A ação espanhola não resolveria o problema quanto ao nome utilizado pelos portugueses, mas criar uma “nova guitarra” sem dúvida ajudou que elas não fossem mais confundidas com as “violas” portuguesas.

Já o retorno ao uso de seis ordens (usadas antigamente em alaúdes e vihuelas) facilitou a utilização do produto espanhol pela Europa, vez que alaúdes não teriam caído de uso em outras regiões européias: a rejeição maior teria sido mesmo ibérica. Assim, tablaturas / partituras, ou mesmo o repertório informal, tocado em alaúdes, poderia simplesmente ser tocado pela “nova guitarra / violão”. Observa-se que a própria guitarra portuguesa ter-se-ia consolidado também em seis ordens que, embora sejam duplas, não impediriam que elas tocassem o repertório de alaúdes (nem de violões).

Outra mudança que também já estaria em curso, apontada por estudiosos, é do tipo de repertório, que teria passado de "mais instrumental" para "mais canto acompanhado por instrumento" e com execuções mais simples que antes, pelos cordofones. Esta visão, que a princípio faz sentido, também teria sido oriunda do novo pensamento capitalista em florescimento (quanto mais gente utilizasse, mais vendas, tornar o instrumento mais acessível é comercialmente mais interessante). Entretanto, aponta ser fruto de visão com recorte temporal insuficiente: a mudança de tendência não seria suficiente para alterar tanto o cordofone mais popular. As cantigas (de amor, de escárnio, de amigo), à base de "cordofone e voz", já seriam famosas desde o tempo dos Trovadores (sec. XII e XIII), aumentado ainda desde a época do surgimento das óperas (sec. XVII), quando teriam sido executadas nos intervalos daquelas. Também, desde o mesmo século XVII, com a ascensão da polifonia, os cordofones teriam gradativamente passado dos toques mais rasgados para toques mais rebuscados, sem que modificações tão significativas acontecessem nos instrumentos. Por fim, abrindo o leque temporal de análise, da primeira ressignificação espanhola, das mesmas "guitarras" (no início do século XVII) não teria havido esse tipo de alteração costumes: a causa teria sido nacionalista, um momento de afirmação do império espanhol (que à época, entre 1580 e 1640, inclusive incluiria Portugal, então governado por espanhóis). Isso, sem contar a visão com leque temporal mais amplo possível, onde apontamos e atestamos, atrevida e pioneiramente, ao mundo, que mudanças significativas em cordofones populares são causadas por (ou refletem) momentos de grande impacto, de grande comoção social.

O violão passou então a fazer grande sucesso, a partir da sua consolidação observada pela Europa no início do século XIX, conquistando a preferência de uso entre cordofones por todo o território europeu, incluindo Portugal, e as terras conquistadas, como as Américas. Felizmente, sem que eliminassem as violas dedilhadas, que ainda sobrevivem, e hoje ajudam a contar e atestar toda a História (tanto a dos cordofones quanto das comoções sociais que teriam testemunharam). Mais tarde, a partir do século XX (não por coincidência, após as Grandes Guerras Mundiais), o violão viria a inspirar a “guitarra elétrica” estadunidense, que com a ascensão do rock(entre outros estilos onde é utilizada) também passou a ser um sucesso mundial, talvez até maior que suas avós “acústicas”, até os dias atuais… Mas aí já são outras prosas…

Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...

(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).

Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:

ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.

ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.

FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.

Disponível em: Revista USP Artigo - 214286

SOBRE JESUÍTAS E VIOLAS

[...]Quamobrem nec organa aut musicus canendi ritus, missis aut officiis suis adhibeant

(“Portanto, nem instrumentos nem cantos [ritos musicais cantados] devem ser executados em missas e ofícios”)

{Prima Societatis IESU Instituti summa, agosto de 1539. Original na Biblioteca do Vaticano, AA. Arm. I-XVIII, 6461, ff. 145-148, segundo Marcos Holler, tese Uma História de Cantares de Sion na terra dos Brasis, 2016, v.2 [Documentação], p.2}

Viola, Saúde e Paz!

Sabia não? Pois é! Desde a sua criação, os padres da Companhia de Jesus, popularmente conhecidos como “jesuítas”, teriam restrições quanto a práticas musicais. O texto em destaque faz parte do que pode ser traduzido como “Sumário Institucional da Companhia de Jesus”. A palavra organa, traduzimos como “instrumento musical” e não como “órgão”, embora este já existisse, por causa de nossos pioneiros estudos sobre o termo, já citados aqui em outros Brevis Articulus; e também por fazer mais sentido, pois não seria apenas um o instrumento musical a ser proibido, mas todo e qualquer. Aliás, é sempre assim que fazemos quanto a traduções: analisamos o máximo possível dos contextos, ou “fenômenos circundantes” daquele assunto.

Além de serem proibidos quando a Companhia foi criada, depois de um período onde nem sempre todos teriam obedecido, Ignácio de Loyola (fundador da Companhia) voltaria a "pegar pesado" sobre as mesmas proibições, a partir de 1552, nas Constitutiones Societatis IESU cum earum Declarationibus (“Constituições da Companhia de Jesus com suas Declarações”). Estas teriam sido mais seguidas até cerca de 1556, quando Loyola faleceu. De qualquer forma, e para efeitos formais, elas teriam sido “colocadas no papel”, em latim, depois, em 1558. Depois disso, gradativamente as regras teriam afrouxado, mas teria restado sempre uma restrição, pelo menos aos padres: que eles, diretamente, não deveriam se envolver com execuções musicais. Teria sido de onde teria circulado, na base do “boca-a-boca”, a expressão jesuíta non cantat... Para essa, nem precisamos “gastar o latim” com tradução, né? Mas esta informação é importante, sugerimos guardá-la na cachola por um tempo.

Um bom trabalho a respeito, que indicamos, é a já citada tese de Marcos Holler, cujo título ainda traz como complemento “A música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-1759)”. Ou, a quem preferir, também muita coisa se encontra no livro Os Jesuítas e a Música no Brasil Colonial, do mesmo Holler, publicado em 2010. Na verdade, este livro foi dos primeiros que adquirimos, há quase vinte anos atrás, quando começamos nossas buscas mais profundas pelo que hoje sabemos serem certificações, atestações, dados fundamentados, “provas”...

Sim, “provas” (ou, pelo menos, algo próximo disso). Isso porque havia à época, e talvez ainda paire pelo ar, “na cabeça do povo”, alguns mitos sobre os jesuítas e as violas, no Brasil. Assim que vimos o título do livro de Holler, não tivemos dúvida: naquele livro tinham que estar os registros, as “provas” da relação dos padres com as violas, lá desde o início da Colônia. “Raiz” mais profunda que esta não pode existir, certo?

Hum... nem tanto... Certo, mesmo, é que já tínhamos, àquela época, alguma noção da lógica das coisas, nas pesquisas... mas o livro foi decepcionante para nossas buscas práticas, diretas, como de qualquer pessoa: entre vários outros instrumentos musicais, na verdade, as citações nominais a “violas” nas listas dos bens dos jesuítas são quase zero. Durante algum tempo ficamos com este dilema na cabeça: “Como assim? Então não haveriam tantas violas? Elas não deveriam ter sido as de maior número nos inventários?”.

Hoje, já vasculhamos mais detalhada e profundamente não só os trabalhos de Holler e outros grandes pesquisadores, como Paulo Castagna e Rogério Budasz; também fomos atrás da maioria dos originais, que hoje estão digitalizados e disponíveis para baixar pela internet. Uma lista sobre citações ao termo “viola” no Brasil desde o século XVI, que achamos seja exaustiva, disponibilizamos e é a principal parte de nossa monografia Linha do Tempo da Viola no Brasil, que estamos a publicar e revisar desde 2021. E sim: não é mais preciso pesquisar tudo como fizemos, a não ser que façam questão: já deixamos tudo “mastigado”, inclusive com traduções a partir de várias línguas. E não precisa agradecer, fazemos por entender que seja nossa missão (se temos as habilidades e o interesse necessários, só pode ser porque temos que divulgar).

Por este trabalho todo, vários entendimentos se tornaram claros. Dois deles, destacamos: um, que as investigações sérias são trabalhosas; os dados de época disponíveis não são muitos, mas o suficiente para levar bastante tempo para conferir e entender aquela parte do passado. E o outro entendimento, fruto do primeiro, é perceber porque “histórias inventadas” (mitos, fake news e similares) são criadas e, principalmente, porque elas passam “boca-a-boca” (ou, hoje em dia, “postagem-a-postagem”), sem que a maioria sequer questione, principalmente se forem histórias bem inventadas, emotivas, curiosas e que agradem algum tipo de interesse, como o ego e/ou as finanças das pessoas.

Criar histórias é fácil: já a História de verdade é complexa de atestar, de conferir... além de, na maioria das vezes, não ser direta, com respostas simples, na base do “preto ou branco”. O passado sempre é feito de longos recortes, as coisas não foram acontecendo como as “lacrações” de hoje em dia, quando as pessoas têm contato com algum segmento de informação e logo fazem um julgamento, “...ah, então era assim”. O passado, na verdade, está pouco se lixando se a gente “tem direito a ter opinião”: ele aconteceu do jeito dele, no tempo dele, com a multiplicidade de fatores que teve que acontecer. E pronto. A gente que “se vire” para tentar encontrar e somar tudo... fora isso, só fazendo nossos julgamentos estúpidos “segundo nossas opiniões”. O passado não está nem aí pra nós, mas imagino ele morrendo de rir das nossas pequenices de Conhecimento, se comparadas ao enorme universo de informações do qual ele é feito!

Voltando, após um parágrafo de “filosofâncias não tão vãs assim”, chegamos que os jesuítas chegaram ao Brasil em 1949: logo, segundo o que expomos na abertura, estariam num período (recorte) em que a Companhia tinha sido criada já há cerca de 10 anos, as proibições às práticas musicais existiriam, mas podemos dizer que “não tinham pegado” (como acontece até hoje com algumas leis brasileiras). Mas não é porque era aqui: o tal “jeitinho brasileiro” nunca teria sido invenção nossa, é só estudar História.

Fato é que teríamos registro, por exemplo, já em 1549, segundo cartas de Manoel da Nóbrega (1517-1570), de que os índios “[...] pedião ao P.e Navarro que lhes cantasse asi como na procissão fazia”.

[Se estiver achando “estranho”, nas citações literais (iniciadas por aspas e “[...]”) escrevemos do jeito que está nas fontes, ou seja, se nelas houver erros, de português ou qualquer outro, os mantemos aqui].

Naquele caso, o cantor teria sido o jesuíta João Azpicuelta Navarro (1520-1557). Nóbrega teria sido o líder, e os demais primeiros “inacianos” por aqui teriam sido Leonardo Nunes (1509-1554), Antônio Pires (?-1565), Diogo Jácome (?-1565) e Vicente [Rijo] Rodrigues (1528-1600): cinco portugueses e Azpicuelta, que era espanhol.

Vários registros de jesuítas tocando e cantando seriam observados desde aquela data. Especificamente sobre “violas” (também chamadas “descantes” e/ou “citaras”), evidenciam-se registros a partir de 1583, por narrativas de uso dos instrumentos, com citação específica tendo sido feita por ocasião de visita datada de 1584, por Fernão Cardim (ca.1549-1625). Segundo ele, em três aldeias próximas ao Colégio da Bahia teria havido “escola de ler e escrever”, onde os padres “[...] ensinam os meninos indios; e alguns mais habeis também ensinam a contar, cantar e tanger”. Entre várias fontes que conferimos, este texto pode ser conferido no livro Narrativa Epistolar de uma viagem e missão jesuítica, publicado em Lisboa, em 1847.

Para episódios em que “não só o milagre, mas também o nome do santo” tenha tido apontado, vários indicam a partir de Diogo da Costa (?-?), que entre 1690 e 1695 teria registro de ter tocado (e bem) violas; entretanto, temos a perspicácia de perceber que o baiano Eusébio de Mattos (1609/1692), irmão do grande poeta Gregório de Mattos (1636/ca.1696), teria professado na Companhia de Jesus de 1664 até 1677, antes de se tornar beneditino (e antes de Diogo da Costa). Eusébio teria sido, assim como seu irmão, tocador de viola e poeta, e o mais remoto jesuíta tocador que se tenha registro.

Também viria de nossos esforços investigados inéditos o apontamento de que a mais remota citação ao termo “viola” como instrumento musical no Brasil também se deveria aos jesuítas, mas sem que tivessem sido eles a tocar: Manuel da Nóbrega, entre 1562 e 1570 (data que estimamos pelo cruzamento de vários registros), teria recebido “[...] um devoto amigo, que lhe tangia uma viola às portas fechadas”. A narrativa teria sido feita por José de Anchieta e pode ser conferida, entre outras fontes, no livro Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. J. (1554-1594), publicado em 1933.

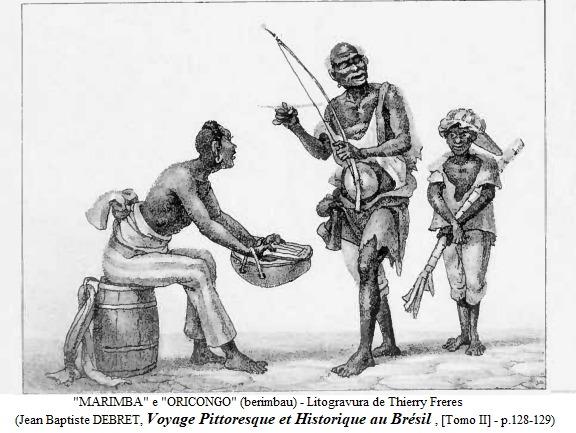

Apontamos que não há evidências que teriam sido os jesuítas a trazer as violas para cá; que as teriam utilizado, sim, durante o processo de aproximação e catequização dos indígenas, mas sempre (pelos registros) em conjunto com outros instrumentos; e que quase todos os registros conhecidos devemos aos jesuítas, por suas cartas escritas daqui para fora, pois as que aqui ficaram teriam sido perdidas depois, junto com quase tudo que possuíam (segundo os inventários, lembra?)... Haveria algumas poucas evidências de dedilhados chamados “viola”, no primeiro século, além dos utilizados pelos jesuítas (por exemplo, no nordeste, em autos). O que passar disso, podemos afirmar, é lenda, é mito. É bom ter cuidado.

Os jesuítas teriam sido perseguidos e banidos entre 1759 e 1777, esta última data referente aqui à então Colônia e a Portugal, pela posse da Rainha Maria I. A chamada “rainha louca” teria feito, entre as primeiras ações após receber a coroa, a cassação do Marquês de Pombal, principal artífice da perseguição aos padres. No resto do mundo, a perseguição só viria a ser encerrada em 1814, pelo Papa Pio VII.

Por termos levantado alguns registros que são pouco citados, achamos interessante listar uma sequência de fatos que montamos sobre a perseguição:

Em 1757 o Governador e Capitão-Mor do Grão-Pará e Maranhão, o português Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1701-1769), escreveu o Directorio que se deve observar nas povoaçoes dos Indios (às vezes citado como “diretório dos índios” ou “diretório pombalino”), que já amaldiçoava a atuação jesuítica e propunha severas restrições; aquele Directorio foi aprovado e assinado pelo seu irmão (o Marquês de Pombal) e pelo Rei, Dom José I, só no ano seguinte, em 17 de agosto de 1758.

Alguns dias depois daquela assinatura teria ocorrido um atentado contra o Rei, em Lisboa e, em 14 de setembro de 1758, já a primeira Ordem Régia de reclusão dos jesuítas exatamente na mesma região de Mendonça Furtado, o Grão Pará e Maranhão. Coincidência ou não, é exatamente da Região Norte que hoje se tem menos registros sobre violas e nada delas sobrevive hoje (inclusive já escrevemos um Brevis Articulus a respeito, confiram).

Em 03 de setembro de 1759 surgiria então a Lei que baniu os jesuítas de todas as Colônias ligadas a Portugal; em 1770, dos territórios espanhóis; e, em 1773, a extinção da Companhia de Jesus, pela bula Dominus ac Redemptor, do Papa Clemente XIV.

Além das fontes já citadas, cruzamos informações também de artigos como: A Língua Geral como Identidade Construída, de Maria Cândida Barros e equipe, publicado na Revista de Antropologia da USP em 1996; e Os Jesuítas no Brasil: entre a Colônia e a República, de Carlos Menezes Souza e Maria Cavalcante, publicado pela Unesco em 2016 e Apóstolos Divinos ou da Coroa: Jesuítas no Brasil e Paraguai, de Alice Faria Signes, publicação UFRJ de 2011.

O que nos chama a atenção, pela Linha do Tempo bem caprichada que montamos, é que, por exemplo: de 40 inventários dos autos de sequestros dos bens jesuíticos registrados entre 1759 e 1780 (bem pesquisados por Holler, Castagna e outros), apenas uma viola teria sido listada: exatamente uma “violla quebrada”, na Fazenda de Santa Cruz, Rio de Janeiro, inventário de 6 de maio de 1768 (e talvez, daí, a inspiração para a música Viola Quebrada, do pesquisador Mário de Andrade, com arranjo de Heitor Villa-Lobos)... Isso, enquanto em outros registros da época, instrumentos chamados “viola” teriam sido relativamente bem citados (confira lá na nossa monografia).

Outra observação é que, em documentos de alfândega pesquisados por Mayra Pereira (tese A Circulação de Instrumentos Musicais no Rio de Janeiro, de 2016), no período da perseguição (1759-1777) teria sido registrada apenas uma “viola de páo”, de uma lista de exportações portuguesas de 1767... enquanto que, entre os anos de 1744 (antes da perseguição) a 1777 (exatamente quando D. Maria I assumiu o trono), teria havido vários registros de "violas". Naturalmente, neste caso, é preciso considerar que podem não ter sido encontrados todos os registros alfandegários e que o período histórico teria sido de grande dificuldade econômica em Portugal, desde o chamado “terramoto” de 1755; entretanto, no citado registro de 1767 (portanto, no auge da perseguição), há outros instrumentos, como flautas e rabecas, também citados de 1744 e 1777, quando as menções a violas e suas cordas teriam sido muito maiores. Há, na somatória geral destes registros de alfândega, inclusive, um curioso e significativo número de citações a “cordas de cítaras”, sem que haja citações a tantos instrumentos com este nome, mas sim de “violas”... E sabemos que, segundo Rafael Bluteau e seu Vocabulário Português, e Latino publicado durante praticamente todo o século XVIII, os portugueses chamariam as “violas” também de “cítaras”... (no caso, seriam instrumentos com braço, não como saltérios, como hoje as cítaras são mais conhecidas).

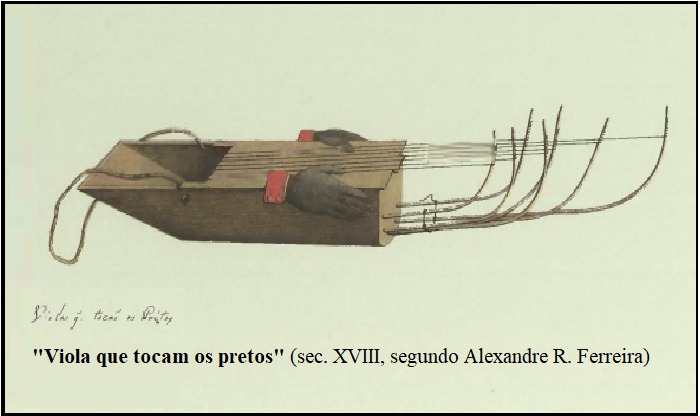

Com efetiva citação a violas, no período da perseguição, observamos apenas mais dois registros, ambos em Minas Gerais: em 1769, violas tocadas por escravizados, na região do Alto São Francisco, segundo fontes pesquisadas por Rubens Ricciardi (tese Manuel Dias de Oliveira: um compositor brasileiro dos tempos coloniais, do ano 2000); e em 1761, na cidade mineira de Vila Rica (atual Ouro Preto, em Minas Gerais), um testamento indica a atuação do luthier Domingos Vieira, fabricante de diversos tipos de violas, que teria falecido em 1771 mas cuja oficina teria funcionado pelo menos até 1777, segundo artigo de Paulo Castagna e sua equipe, de 2008: Domingos Ferreira: um violeiro português em Vila Rica.

Entendemos que os registros apontam certa ligação das violas com os jesuítas, não apenas pela maioria dos mais remotos registros terem vindo deles, pois a partir do século XVII já haveria outros tipos de fontes e, após o século XVIII, com o banimento, aquelas fontes jesuíticas secaram. Inclusive acreditamos que possa ter havido alguma colaboração até com o surgimento do violão (como dissemos antes, a História nunca é só “branco ou preto”). A perseguição teria se dado na mesma época em que as guitarras começariam a mudar para 6 ordens; teria sido brutal, causando certa comoção, e os jesuítas teriam significativa influência pela Europa (no mínimo, seriam bem conhecidos, os textos eram divulgados, etc...). Sempre lembrando, os portugueses, inclusive os jesuítas, chamavam as guitarras espanholas da época de “violas”, inclusive em seus textos, o que não se pode negar que atrapalharia a identificação de um instrumento como claramente espanhol. Criar uma "nova guitarra", diferente, faria sentido: a identificação como "instrumento original espanhol" ajudaria a trazer divisas ao país (um pensamento capitalista já crescente, à época). Os portugueses continuaram não ajudando, pois chamam até hoje aquelas novas guitarras espanholas de "violão" ou "viola francesa", o que confunde muito pesquisador até hoje... mas é fato que os espanhóis claramente investiam na marca “guitarra” para seu principal cordofone desde, pelo menos, o século XIV... só que isso já são outras prosas...

Muito obrigado por ler até aqui, e vamos proseando...

(João Araújo é músico, produtor, gestor cultural, pesquisador e escritor. Autor do livro A Chave do Baú, do qual elabora aprofundamentos nos Brevis Articulus às terças e quintas nos portais VIOLA VIVA e CASA DOS VIOLEIROS).

Principais fontes, centralizadoras das centenas pesquisadas:

ARAÚJO, João. Linha do Tempo da Viola no Brasil: a consolidação da Família das Violas Brasileiras. 2021. Monografia (Premiação Pesquisas Secult MG / Lei Aldir Blanc). Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2021.

ARAÚJO, João. A Chave do Baú. Belo Horizonte: Viola Urbana Produções, 2022.

FERREIRA, João de Araújo. Chronology of Violas according to Researchers. Revista da Tulha, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 152-217, 2023.

Disponível em: Revista USP – Artigo 214286

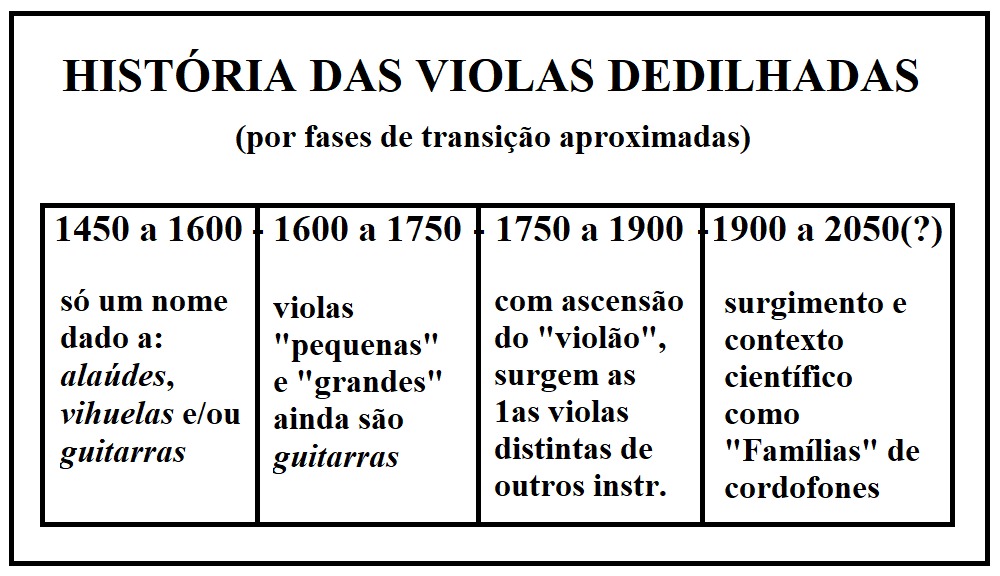

A HISTÓRIA DAS VIOLAS EM QUATRO PERÍODOS

“[...] chegamos à conclusão de que a guitarra italiana, guitarra espanhola, guitarra francesa, viola portuguesa, viola brasileira foram nomes diferentes de um mesmo instrumento.”

[Theodoro Nogueira em Anotações para um estudo sobre a viola, jornal A Gazeta, 24/08/1963]

Viola, Saúde e Paz!

Não fomos os primeiros a intuir que as violas dedilhadas de fato não teriam existido, até o século XVIII (teria sido primeiro apenas um nome que italianos e depois portugueses utilizavam para outros instrumentos já existentes). Além do destaque da abertura, de 1963, entre alguns poucos outros, o português Manuel Morais já teria apontado em seu artigo A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789), de 1985, que “[...] desde meados do século XV a inícios do XIX o vocábulo Viola é empregue como nome genérico de uma família de instrumentos de corda com braço”. O que é difícil de aceitar é a curiosa “classificação abrangente” apontada a seguir pelo estudioso, onde instrumentos dedilhados e outros tocados por arco, com diferentes armações de cordas, formatos e nomes, pudessem ter sido todos “violas”... Se for, podemos afirmar que seria uma forma de classificação única na História dos Cordofones ocidentais. A conclusão é que apenas o nome, este sim, seria aplicável a todos: mas seriam instrumentos diferentes que, conforme o português mesmo aponta e lista, teriam outros nomes e características próprias, bem distintas, o que “violas” não teriam, porque na verdade não existiriam. Entretanto, não observamos ninguém antes de nós que tivesse a coragem de afirmar o que os fatos e contextos demonstram.

A nós cabe, portanto, a primazia em afirmar com atrevimento: “na verdade, não existiriam violas, só instrumentos diferentes e conhecidos, chamados de violas”. Não apenas afirmar, mas desenvolvemos e atestamos por centenas de registros e por contextos histórico-sociais. Isso por sermos melhores pesquisadores? De forma alguma, e muito longe disso. É porque seguimos um caminho científico diferente, bem amplo, com paralelos a outras áreas da Ciência além da Musicologia (como História, Sociologia, Linguística e outras); com ela, em destaque, um aprofundado estudo sobre nomes de instrumentos, em fontes e estudos nas principais línguas europeias desde o latim do século II aC. Que saibamos, nunca tinha sido feito assim antes (e por isso fazemos).

Percebemos inclusive que pouquíssimos estudiosos teriam dado mais atenção às violas dedilhadas, a não ser portugueses, brasileiros e estudos sobre as vihuelas espanholas, estas que teriam caído em desuso a partir do século XVII.

Por nossa inovadora maneira de investigar, inclusive, não admiramos que nossos apontamentos não sejam muito considerados (ainda) nos dias atuais, embora tenham profundo embasamento científico. Afinal, são séculos de análises feitas antes e por estudiosos mais famosos que nós: é normal que demore algum tempo até que sejamos entendidos, checados e reconhecidos. Estimamos que levará, talvez, uns 50 anos até que nossos apontamentos sejam melhor considerados, ou seja: nossa monografia, o livro A Chave do Baú, os artigos e estes Brevis Articulus aqui seriam provavelmente destinados de fato a quem nos lerá no futuro, quando infelizmente não teremos a oportunidade de esclarecer dúvidas, corrigir possíveis equívocos nossos e colaborar mais para o avanço da Ciência. Paciência, cest la vie, shit hapens...

Em termos da História das violas dedilhadas portuguesas e brasileiras, o que a maioria dos estudiosos aponta é um equivocado e aparentemente óbvio “bilinguismo português”, ou seja, que os portugueses simplesmente utilizariam um nome diferente, uma espécie de simples tradução (por exemplo, usar “viola” ao invés de vihuela). Ainda assim, um nome diferente não comprova que os instrumentos teriam sido diferentes: seria necessário apontar as diferenças. Assim como, um nome igual não comprova que os instrumentos sejam iguais, como é o caso das “violas” de arco e as “violas” dedilhadas. O fato é que não seriam conhecidas características diferenciadoras nas “violas dedilhadas” até pelo menos meados do século XVIII. Assim, até o próprio bilinguismo ajuda a atestar que as violas não seriam diferentes, apenas o nome.

Em nosso desenvolvimento observamos que teria na verdade havido, pelos portugueses, uma ação patriótica (ou nacionalista), popular e tácita, corroborada por registros e por um contexto histórico-social de notório conhecimento público, que são disputas ou rivalidades entre portugueses e espanhóis, e destes com invasores mouros.

Por não ter sido apresentado sob esta visão antes, cabe a nós também a primazia em pontuar quatro momentos históricos, desde a origem da utilização do termo “viola” como genérico para cordofones dedilhados em Portugal até os dias atuais. É o que fizemos na monografia, em linguagem acadêmica, e que tentaremos “traduzir” aqui neste Brevis Articulus.

PERÍODO 1 (entre meados do século XV até fins do século XVI): as “violas dedilhadas” ainda não existiriam, e sim instrumentos chamados de “viola” pelos portugueses.

Seu início é estimado ao ano de 1455, data do mais remoto registro conhecido de “violas”, que teria sido apontado pelo militar português Brito Rebelo (1830-1920), em seu livro Curiosidades Musicais - um guitarreiro do século XV. Não teríamos tido acesso ainda ao original, mas confiamos nas citações dos portugueses Ernesto Veiga de Oliveira (livro Instrumentos Musicais Populares Portugueses, ano 2000, ver páginas 163 e 164) e Manoel Morais (já citado artigo A Viola de Mão em Portugal (c.1450-1789), de 1985, ver página 397); além dos secundamentos feitos nas décadas seguintes por grandes pesquisadores brasileiros como Paulo Castagna (dissertação Fontes bibliográficas para a pesquisa da prática musical no Brasil nos séculos XVI e XVII, 1991, ver página 221); José Ramos Tinhorão (livro História Social da Música Popular Brasileira, 1998, ver páginas 26-27) e Rogério Budasz (livro A Música no tempo de Gregório de Mattos, 2004, ver página 09).

Todos estes estudiosos, além de outros, apontaram que teriam existido “violas dedilhadas” em Portugal desde o século XV, mas nenhum deles foi capaz de apontar diferenças entre aquelas possíveis “violas” e outros instrumentos existentes. Outros instrumentos bem investigados e descritos até por eles mesmos, que seriam alaúdes (de caixas periformes) e cinturados de caixas com fundos paralelos, a saber: guitarras espanholas de quatro ordens, vihuelas de seis ordens e depois as guitarras também espanholas, chamadas hoje “barrocas”, com cinco ordens de cordas. Além, naturalmente, das violas de arco, bem diferentes pela maneira de serem tocadas. Não é curioso que para todos os demais instrumentos sejam apontadas classificações claras, a partir de diferentes nomes e características, mas das supostas “violas dedilhadas” não haveria nenhuma característica diferenciatória, exclusiva, a não ser o nome? Não é curioso que só as “violas” teriam as mesmas características de todos os demais instrumentos da época?

Que “violas” teriam sido aquelas? Nós respondemos sem medo: nenhuma! Haveria apenas o nome “viola”, nome que de fato já existiria desde o século XII conforme registros em textos em latim, occitano, catalão e até em espanhol (ver detalhes em nosso artigo Chronology of Violas according to Researchers). Assim como as vihuelas espanholas, “viola” era nome utilizado por italianos e portugueses tanto para friccionados por arco quanto para dedilhados, basta ver métodos como os dos espanhóis Fuenllana (1554), Bermudo (1555), Amat (1596) e Cerone (1613). No território italiano também haveria registros assim, com bivalência quanto ao modo de tocar, desde aproximadamente 1486 (ver Tinctoris, De Inventione et usu musicae). A bivalência de nome para dedilhados e friccionados por arco se encerraria a partir do século XVII por quase todo o território europeu, só seguindo até os dias atuais por causa dos portugueses, que optaram por mantê-la. Observe como o comportamento português é sempre diferente!

Portugueses simplesmente teriam optado por utilizar o nome “italiano” (ou latino) “viola” para evitar nomes espanhóis como vihuela e guitarra, e até árabes, como alaúde. Isso, apontado também por contextos histórico-sociais claros de disputa, de rivalidade. Entre as dezenas de evidências deste peculiar comportamento português, destacamos que eles utilizariam nomes como “violas grandes” e “violas pequenas”, enquanto outros povos diferenciariam muito bem vihuelas e alaúdes (maiores, com mais cordas) das primeiras guitarras (menores e com menos cordas). Neste particular, jamais interpretaríamos a padronização de nomenclatura como falta de acuidade intelectual de um povo que teria sido o primeiro a se levantar como Reino Independente no território europeu: ao contrário, damos ênfase exatamente ao forte nacionalismo inato dos lusitanos. Particularmente? Achamos bonito e temos até inveja daquele senso português inato, de defesa da pátria, da própria cultura.

O término do primeiro período é estimado a 1596, com a decadência de registros nominais de vihuelas e de guitarras espanholas (de quatro ordens de cordas), em função da ascensão da guitarra espanhola de cinco ordens (instrumentos que seriam, todos, “violas” para os portugueses). As hoje chamadas “guitarras barrocas” então dominariam a preferência no território europeu mais ou menos pelo século e meio que se seguiu, segundo, além dos estudos já citados, também outros importantes e isentos como a Encyclopedie de la Musique (na edição de 1920, volume 4, ver páginas 2023 a 2027).

PERÍODO 2 (entre o século XVII até meados do século XVIII) é quando começariam a ser observadas duas características que no futuro viriam a distinguir as violas portuguesas de outros instrumentos: os usos de “cordas de arame” e o de “ordens triplas de cordas”.

A gama de instrumentos diferentes chamados de “viola” pelos portugueses teria gradativamente se tornado menor, dada a já citada preferência pelas guitarras de cinco ordens de cordas ("barrocas"), que teria trazido uma decadência, em registros, dos alaúdes, vihuelas e guitarras menores, antigas, de quatro ordens. A transferência do nome guitarra para instrumentos maiores e com mais cordas não caracterizaria na verdade o desaparecimento total das anteriores, que já teriam relativa fama pelo território europeu: na verdade, teria aberto a oportunidade para os instrumentos virem a ter, com o tempo, outros nomes consolidados. Em Portugal, as chamadas “violas pequenas”, “machetes” ou “machinhos”, depois, com o passar do tempo, também seriam identificadas por “braguinha”, “rajão”, e, mais no futuro ainda, até o “cavaquinho” e o “ukulelê” hawaiano. Naturalmente, estes instrumentos não seriam exatamente iguais, pois instrumentos vão evoluindo de acordo com a sociedade onde estão inseridos, mas o princípio básico de todos é de serem pequenos cordofones cinturados, com até quatro ordens de cordas.

No Brasil, “violas pequenas” teriam mais remoto registro conhecido na Lista dos itens musicais encontrados no Registro dos Generos de varias fazendas que se despachaò nesta Alfandega do Rio de Janeiro – ano de 1700, segundo Mayra Cristina Pereira (tese A Circulação de Instrumentos Musicais no Rio de Janeiro, 2013, p.127). Cá como lá, logo depois seriam observados registros de “machinhos” e “machetes”, mas não os demais nomes observados em Portugal, sendo que o nome “cavaquinho” só teria sido utilizado aqui bem depois de ter surgido por lá, causando aqui o surgimento e consolidação de dois instrumentos diferentes: o cavaquinho (4 cordas simples) e as Violas Machetes, que com o tempo migrariam para 10 cordas em 5 ordens, muito provavelmente por causa da ascensão do cavaquinho.

Gradativamente, duas características teriam começado a surgir especificamente em violas portuguesas: a utilização de trios de cordas (em duas das cinco ordens) e a utilização de arame ao invés de tripa, embora cordas de arame já fossem utilizadas em cordofones europeus há algum tempo. Observa-se que ordens com trios de cordas (sem citação ao material delas) foram citadas no método Liçam Instrumental creditado a João Leite Pita Rocha (1752, ver página 2) e violas com dois trios de cordas, e indicações de que cordas de arame dariam menos despesa e seriam mais duráveis, apareceriam no método Nova Arte de Tocar Viola, de Manuel da Paixão Ribeiro (1789, ver página 6). Estes dois métodos são largamente citados por estudiosos, porém sem que indiquem ter percebido que aquelas teriam sido as primeiras características de “violas” que seriam fisicamente (ou organologicamente) um pouco distinguíveis de guitarras e outros cordofones. Entre estes grandes pesquisadores, por décadas, podemos apontar: Paulo Castagna (1992, p.2), Veiga de Oliveira (2000 [1964], p.158-161) e Júnior da Violla (2020, p.19 a 25).

Cordas metálicas já seriam utilizadas desde o século XVII nas então chamadas chitarras italianas, de cinco ou seis ordens, segundo Tyler & Sparks (The Guitar and its Music, 2002, ver páginas 199 a 210) e Darryl Martin (artigo The early wire-strung guitar, 2006, página 125).

No Brasil não foram observados muitos detalhes dos instrumentos chamados de “viola” neste período, mas pode-se apontar terem existido pelo menos dois tamanhos: “violas” e “machetes”, estas últimas que teriam sido menores e predominariam entre afrodescendentes. Podemos também apontar o reflexo históricos das ordens triplas metálicas por Violas de Queluz remanescentes (as mais antigas, que apresentariam 12 cravelhas, mesmo que armassem com apenas cinco pares de cordas) e também nas Violas Nordestinas dos repentes, que ainda utilizam uma ordem tripla de cordas.

O período se destaca porque os portugueses ainda continuariam chamando de “viola” outros cordofones, então, existiriam “violas portuguesas” (com pequenas diferenças), mas existiriam ainda guitarras e outros instrumentos “chamadas de viola”. É um claro período de transição na História das violas.

PERÍODO 3 (entre meados do século XVIII e o final do século XIX): as violas evoluiriam finalmente para instrumentos diferenciáveis das guitarras, porque a nomenclatura guitarra teria tido seu uso ressignificado (novamente) pelos espanhóis, passando a ser aplicada para instrumentos com a armação 6x6 (6 cordas em 6 ordens, o chamado “violão”).

Ao fim do período de transição, nas primeiras décadas do século XIX, a ascensão do “violão” teria proporcionado a caída em desuso de guitarras de cinco ordens, segundo os estudiosos... Entretanto, aquele instrumento (que também era chamado de “viola” pelos portugueses), não teria desaparecido, apenas teria continuado a existir, com cordas metálicas e sendo chamado de “viola”: cinco ordens duplas aparecem até os dias atuais, entre os modelos mais conhecidos de violas, tanto em Portugal quanto no Brasil. É uma grande lição histórica dos instrumentos populares: eles guardam consigo resquícios, que são verdadeiras atestações das comoções sociais que teriam testemunhado.

Sobre a delimitação estimada desta fase de transição (das guitarras de cinco ordens até a consolidação do violão, de seis ordens), diferente de outros estudos, preferimos estimar pelo cruzamento e somatória de várias fontes:

Entre aproximadamente 1752 e 1764 teriam sido publicados em Madrid dois métodos citando vandolas de seis ordens: um por Pablo Minguet (conferimos edição de 1754) e outro por Andrés de Sotos (conferimos a edição de 1764). As datas foram analisadas, entre outras fontes, também na Encyclopédie de la Musique (1920, v.4, p.2025). Consideramos a questão do nome vandola para instrumentos de seis ordens, citado desde Amat (1596), como pouco aprofundada em estudos e talvez ainda mereça um artigo específico; mas, neste caso, o fato é que são apontamentos com descrições (como afinações) sobre cordofones de seis ordens, como as antigas vihuelas, das quais por mais de um século não se conheceriam outros registros. Já apontamos que o desaparecimento de uma nomenclatura não significa exatamente o sumiço do instrumento, que pode simplesmente seguir em outras culturas por outros nomes.

Em 1760, anúncio do jornal Diario Noticioso Universal, de Madrid, apontaria a venda de uma “vihuela de 6 órdenes”, do luthier Granadino (?-?), segundo Tyler & Sparks (2002, p.195). Nos anos seguintes teria havido mais alguns apontamentos, mas destacamos este porque o nome vihuela não teria sido observado para dedilhados desde 1613, conforme já citamos;

Entre 1770 e 1780 teria sido um período estimado como do surgimento do violão bastante apontado por estudiosos, com apontamento equivocado de origem francesa ou italiana. Observamos estes apontamentos desde o artigo Stalking the oldest six-string guitarescrito entre 1972 e 1974 pelo estadunidense Thomas F. Heck (1943-2021). Ao fim do próprio artigo, entretanto, o pesquisador apontou dúvidas sobre as alegadas procedências (mas não quanto às datas de fontes que consultou). Quem, entretanto, acompanhasse a peculiar preferência e modo de utilização do termo guitarra pelos espanhóis, pelo menos desde o século XIV, não teria qualquer dúvida da origem do “violão” (ou “nova guitarra”, que seria a terceira versão de uma série);

De 1773 a 1787 seriam os três possivelmente mais antigos violões remanescentes encontrados em museus europeus segundo Márcia Taborda (tese Violão e Identidade Nacional, de 2004, ver página 47), que checamos e confirmamos por outras citações e pela internet;

Paralelo aos apontamentos anteriores, há ainda declarações feitas no método Principios para tocar la guitarra de seis órdenes, do compositor italiano Federico Moretti (1769-1839), que apontou que em 1799 seriam utilizadas seis ordens na Espanha e que na Itália, em 1792, ainda não se utilizariam seis, apenas cinco ordens (menos por ele próprio, que desde 1787 já tocaria com sete ordens simples).